|

11 лет на сайте

8 февраля 2024 |

|

10 лет на сайте

8 февраля 2023 |

|

100 подписчиков

24 января 2023 |

|

9 лет на сайте

8 февраля 2022 |

|

8 лет на сайте

8 февраля 2021 |

|

#даты #литература #поэзия #цитаты #длиннопост

150 лет со дня рождения Валерия Брюсова Есть в Москве Брюсов переулок. Как известно, назван он в честь графа Якова Вилимовича Брюса, одного из «птенцов гнезда Петрова» — генерал-фельдмаршала, дипломата, инженера и ученого, чей предок происходил из древнего шотландского рода и переселился в Россию в середине XVII века, после утраты Шотландией независимости. В народе Яков Вилимович имел репутацию чернокнижника («колдун на Сухаревой башне»). У Брюса, само собой, были крепостные крестьяне — «Брюсовы». Одному из носителей этой фамилии в 1850-х годах удалось мелочной торговлей собрать достаточно деньжонок и выкупиться на волю. Кузьма Брюсов до конца своих дней был полуграмотен. Его сын Яков (родившийся тоже крепостным, но «доросший» до купеческого звания) — уже человек довольно образованный, поклонник Некрасова и Чернышевского, убежденный демократ и дарвинист. А сын Якова — Валерий Брюсов — окончил историко-филологический факультет Московского университета и стал выдающимся эрудитом. Брюсов прожил всего 50 лет — но любой словарь выдаст примерно такую его характеристику: «поэт, прозаик, драматург, переводчик, журналист, редактор, литературовед, литературный критик и историк; теоретик и один из основоположников русского символизма». В юности он сказал: «Я хочу жить так, чтобы в истории всеобщей литературы обо мне было две строчки. И они будут!» Энергичный, деятельный характер этого человека сочетался с амбициозностью и страстной жаждой знания: Свободно владея (кроме русского) языками латинским и французским, я знаю настолько, чтобы читать без словаря, языки: древнегреческий, немецкий, английский, итальянский; с некоторым трудом могу читать по-испански и по-шведски; имею понятие о языках: санскритском, польском, чешском, болгарском, сербском. Заглядывал в грамматики языков: древнееврейского, древнеегипетского, арабского, древнеперсидского и японского. Характерное выражение — «научный оккультизм». Чисто брюсовская черта: даже в спиритизме (который был тогда в моде) его притягивало внешнее сходство с экспериментальной наукой. Недаром любимым предметом Брюсова в юности была математика.В чем я специалист? 1) Современная русская поэзия. 2) Пушкин и его эпоха. Тютчев. 3) Отчасти вся история русской литературы. 4) Современная французская поэзия. 5) Отчасти французский романтизм. 6) XVI век. 7) Научный оккультизм. Спиритизм. 8) Данте; его время. 9) Позднейшая эпоха римской литературы. 10) Эстетика и философия искусства. Но, Боже мой! Как жалок этот горделивый перечень сравнительно с тем, чего я не знаю. Весь мир политических наук, все очарование наук естественных, физика и химия с их новыми поразительными горизонтами, все изучение жизни на земле, зоология, ботаника, соблазны прикладной механики, истинное знание истории искусств, целые миры, о которых я едва наслышан, древность Египта, Индия, государство Майев, мифическая Атлантида, современный Восток с его удивительной жизнью, медицина, познание самого себя и умозрения новых философов, о которых я узнаю из вторых, из третьих рук. Если бы мне жить сто жизней — они не насытили бы всей жажды познания, которая сжигает меня! В библиотеке Брюсова насчитывалось около 5000 томов. Из них:• 200 томов энциклопедических и прочих словарей и грамматик • 241 том — античный отдел • 224 — Пушкин и литература о нем • 330 — прочие русские классики и литературоведение в целом • 1135 — писатели эпохи символизма • 676 — французская литература • 129 — английская • 93 — немецкая • 66 — итальянская • 80 — армянская • 220 — искусство • 143 — философия • 43 — история религии • 64 — математика • 47 — естествознание • 233 — альманахи, русские и зарубежные • 1018 — журналы В одной из своих статей Брюсов сделал тонкое замечание о пушкинском Сальери: он не завистник — от Моцарта Сальери отличает иной склад художественного дарования, которое исходит не от наитий, а от выстроенного алгоритма («поверить алгеброй гармонию»). Статья называлась «Пушкин и Баратынский» — они, по мнению Брюсова, были характернейшими представителями этих двух типов. И себя он тоже относил к «сальерианцам». Такой необычный для поэта рационалистический и одновременно экстенсивный склад мышления не мог не дать довольно любопытных результатов. Здесь пролегает черта, отделяющая Брюсова от Блока, «старших» символистов» от «младших». Младшие шли вглубь. Старшие — и Брюсов прежде всего — раскидывались вширь. Поэтический мир его в большей степени внешний, чем внутренний. Это своего рода музей с галереей экспонатов: пейзажи, портреты, памятники искусства, исторические события, верования, идеи, «мгновения»… Брюсов жаден — он не желает оставить что-либо непознанным и невоспетым: Мой дух не изнемог во мгле противоречий, Хотел того Брюсов или нет, последняя строчка выглядит как признание внутреннего холода: под покровом кипучей активности, внешне бурных эмоций — трезвый взгляд регистратора и аналитика.Не обессилел ум в сцепленьях роковых. Я все мечты люблю, мне дороги все речи, И всем богам я посвящаю стих… Я посещал сады Лицеев, Академий, На воске отмечал реченья мудрецов, Как верный ученик, я был ласкаем всеми, Но сам любил лишь сочетанья слов. Стремление к всеохватности отражается даже в названиях поэтических сборников и циклов Брюсова, где в тех или иных формах вылезает множественное число — плюс отсутствие ложной скромности: Juvenilia (Юношеское), Chefs d’oeuvre (Шедевры), Me eum esse (Это я), Tertia vigilia (Третья стража), Urbi et Orbi (Миру и Городу — формула Папы!), Stephanos (Венок), Все напевы, Зеркало теней, Семь цветов радуги, Девятая камена, Последние мечты, В такие дни, Миг, Дали, Меа (Спеши)… Брюсов мечтал запечатлеть в циклах «Сны человечества» все формы культурного сознания и все типы мышления. Даже сборник его работ о русских поэтах был озаглавлен так, чтобы объять всё и вся: «Далекие и близкие». И вышло так, что человеку с подобным складом мышления довелось стать провозвестником и лидером русского символизма — причем вовсе не по причине почившего на нем благословения музы или тому подобных таинственных феноменов, а вследствие целенаправленного решения. Преклоняясь перед Пушкиным, Брюсов тем не менее считал, что новая эпоха нуждается в новом языке: «Что если бы я вздумал на гомеровском языке писать трактат по спектральному анализу?» В 20 лет он записал в своем дневнике: Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное… Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно. смешно ли, но оно идет вперед, развивается, и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду я! Сказано — сделано. Через год вышел первый сборник его стихов. Затем — лет десять насмешек и возмущения критиков. И только потом пришло признание.Парадокс заключался в том, что пророком и вождем символистов стал поэт, по своей натуре и характеру дарования меньше всего склонный к символизму. О чем речь, можно увидеть на примере одного из самых известных брюсовских стихотворений: Тень несозданных созданий Стихотворение названо «Творчество». Сколько глубокомысленных интерпретаций на его основе было построено, какие проникновения в глубочайшие творческие тайны виделись критикам за этими строчками! Колыхается во сне, Словно лопасти латаний На эмалевой стене. Фиолетовые руки На эмалевой стене Полусонно чертят звуки В звонко-звучной тишине. И прозрачные киоски В звонко-звучной тишине Вырастают, словно блестки, При лазоревой луне. Всходит месяц обнаженный При лазоревой луне… Звуки реют полусонно, Звуки ластятся ко мне. Тайны созданных созданий С лаской ластятся ко мне, И трепещет тень латаний На эмалевой стене. А из противоположного лагеря неслись обвинения в отсутствии здравого смысла. Владимир Соловьев ехидничал: Обнаженному месяцу восходить при лазоревой луне не только неприлично, но и вовсе невозможно, так как месяц и луна суть только два названия для одного и того же предмета. Между тем основа у стихотворения самая тривиально-биографическая. Поэт задремал вечером у печки. Загадочное слово «латания» означает пальму (в данном случае комнатную), а эмалевая стена — это печные изразцы, в которых отражаются пальмовые листья-лопасти: их тени похожи на «фиолетовые руки». Месяц тоже отражается на изразцах в виде «лазоревой луны» — вот оно, возмутившее Соловьева удвоение небесного светила.Короче, никаких символических шарад Брюсов тут не стремился загадывать: он просто образно описал состояние полусна-полуяви, пробуждающее художественное воображение. (Другое дело, что поэтический текст сам по себе является структурой смыслопорождающей…) В плане критических придирок особенно прославилось брюсовское одностишие: «О, закрой свои бледные ноги!» Критик язвительно замечал, что хотя бы это стихотворение имеет несомненный и ясный смысл: Для полной ясности следовало бы, пожалуй, прибавить: „ибо иначе простудишься“, но и без этого совет г. Брюсова, обращенный, очевидно, к особе, страдающей малокровием, есть самое осмысленное произведение всей символической литературы. Нападки Соловьева, однако, привлекли к начинающему поэту внимание публики. И понеслось…Но хотя сам Брюсов был символистом весьма сомнительным, теорию символизма он разработал, попутно разгромив оппонентов. Сторонников доктрины «гражданственности» в искусстве (Некрасов и К°) он сравнил с мальчиком Томом из «Принца и нищего», который колол орехи государственной печатью Англии. «Чистое искусство» (Фет и К°), по мнению Брюсова, предлагает любоваться блеском этой печати; а филология и вовсе подменяет вопрос о предназначении искусства вопросом о генезисе и составе, как если бы ту же печать разложили в алхимическом тигеле. Подлинный смысл искусства, по заявлению Брюсова, — в интуитивном откровении тайн бытия. Между тем этому требованию, по сути, отвечало только творчество «младших символистов» во главе с Блоком, которые — еще один парадокс! — вдохновлялись прежде всего философией и поэзией того самого Соловьева, что так жестоко раскритиковал Брюсова. А вот в лирике Брюсова, как и его сподвижника Бальмонта, никаких особенных «тайн бытия» не наблюдается: символ стал для них только средством словесного искусства. Стихи Брюсова пластичны и скульптурны. Он любит меру, число, чертеж; он интеллектуален и даже рассудочен. По оценке А.Белого, при всей своей тематической пестроте Брюсов неизменен: он лишь проводит свое творчество сквозь строй все новых и новых технических завоеваний. «Он только отделывал свой материал, и этот материал — всегда мрамор». Знавшим Брюсова людям неизменно приходило на ум сравнение с магом. Стройный, гибкий, как хлыст, брюнет в черном сюртуке, со скрещенными на груди руками (типичная его поза), скульптурной лепки лицо, насупленные брови и гипнотические черные глаза… Однако «черный маг», увлекавшийся изучением оккультизма, потомок крепостных «колдуна с Сухаревой башни», сам ни во что иррациональное не верил. В одной из своих заметок он так высказался по этому поводу: В одном знакомом мне семействе к прислуге приехал погостить из деревни ее сын, мальчик лет шести. Вернувшись в деревню, он рассказывал: «Господа-то (те, у кого служила его мать) живут очень небогато: всей скотины у них – собака да кошка!» Мальчик не мог себе представить иного богатства, как выражающегося в обладании коровами и лошадьми. Этого деревенского мальчика напоминают мне критики-мистики, когда с горестью говорят о «духовной» бедности тех, кто не религиозен, не обладает верой в божество и таинства. Интересно, что неспособность к религиозно-мистическим переживаниям сочеталась у Брюсова с нелюбовью к музыке (хотя он свободно читал ноты и умел играть на фортепиано). В этом отношении Брюсов являлся полной противоположностью Александра Блока, в чьих глазах мир был исполнен тайных значений и сакральных смыслов, а музыка становилась способом их постижения. Они двое представляли собой своего рода ИНЬ и ЯН русской поэзии.Лирические герои Брюсова многочисленны и многолики — и это тоже отличает его от Блока (да и от большинства лириков). Но почти всегда это Сильная Личность. В этот же ряд попадает и романтически-отстраненный Поэт — «юноша бледный со взором горящим». Но чаще всего брюсовские гимны Сверхличности вдохновляются легендами. Вот — скифы, вот — халдейский пастух, познавший ход небесных светил; вот в пустыне иероглифы, гласящие о победах Рамзеса; вот Александр Великий, называющий себя сыном бога Аммона; вот Клеопатра и Антоний, Старый Викинг, Дон-Жуан, Мария Стюарт, Наполеон, Данте в Венеции… Оживают герои мифов: Деметра, Орфей и Эвридика, Медея, Тезей и Ариадна, Ахиллес у алтаря, Орфей и аргонавты… Не только сюжет, но само торжественное звучание чеканного стиха создает образы, похожие на медальные профили (недоброжелатели сравнивали брюсовские стихи с паноптикумом восковых фигур): Я — вождь земных царей и царь, Ассаргадон. Склонность поэта к перевоплощению распространялась не только на героев истории. У него есть стихотворения, написанные «от лица» очень неожиданных персонажей: Владыки и вожди, вам говорю я: горе! Едва я принял власть, на нас восстал Сидон. Сидон я ниспроверг и камни бросил в море… «Я — мотылек ночной…» «Я — мумия, мертвая мумия…» «Мы — электрические светы» (именно так, во множественном числе!) «Зимние дымы» («Хорошо нам, вольным дымам…») — и т. д. Эта страсть к метаморфозам предопределила и увлечение переводами. По обилию блестящих переводов Брюсова можно поставить рядом только с Жуковским. Особенно ему удавались переводы с французского, прежде всего — Эмиль Верхарн. Поэта зачаровывает дыхание истории, доносящееся из темной пропасти веков: Где океан, век за веком, стучась о граниты, Для брюсовских супергероев органичны экзотичные декорации: египетские пирамиды, леса криптомерий, безумные баядерки, идолы острова Пасхи…Тайны свои разглашает в задумчивом гуле, Высится остров, давно моряками забытый, — Ultima Thule. Другая тема Брюсова созвучна Бодлеру и Верхарну: мрачная поэзия современного города, его суета, резкие контрасты, электрический свет и кружение ночных теней. …Она прошла и опьянила От этой «Прохожей» Брюсова тянутся нити к блоковской «Незнакомке». Еще до Блока открыл он и тему «страшного мира». Брюсов — певец цивилизации — любил порядок, меру и строй, но был околдован хаосом, разрушением и гибелью. Ощущение близкой опасности вызывало к жизни образы, похожие на смутные, тревожные сны:Томящим запахом духов, И быстрым взором оттенила Возможность невозможных снов. Сквозь уличный железный грохот, И пьян от синего огня, Я вдруг заслышал жадный хохот, И змеи оплели меня. Мы бродим в неконченом здании Поэма «Конь блед» с эпиграфом из Апокалипсиса ведет к пугающей мысли: для современного человечества, завороженного дьявольским наваждением города, нет ни смерти, ни воскресения. Сама ритмика стихотворения производит впечатление грузной механической силы:По шатким, дрожащим лесам, В каком-то тупом ожидании, Не веря вечерним часам. Нам страшны размеры громадные Безвестной растущей тюрьмы. Над безднами, жалкие, жадные, Стоим, зачарованы, мы… Улица была — как буря. Толпы проходили, Если сюда ворвется сам всадник-Смерть, водоворот приостановится лишь на мгновенье: потом нахлынут новые толпы… Безумному кружению призраков суждена дурная бесконечность.Словно их преследовал неотвратимый Рок. Мчались омнибусы, кэбы и автомобили, Был неисчерпаем яростный людской поток… Брюсов стал, возможно, величайшим экспериментатором в области техники русского стиха, использовавшим все возможные формы ритмики и открывшим новые («надобно так уметь писать, чтобы ваши стихи гипнотизировали читателя...»). И тот же импульс к универсальности — в жанрах. Перед читателем, как на параде, проходят элегии, буколики, оды, песни, баллады, думы, послания, картины, эпос, сонеты, терцины, секстины, октавы, рондо, газеллы, триолеты, дифирамбы, акростихи, романтические поэмы, антологии… Как известно, стихотворные размеры в целом делятся на двухсложные и трехсложные. Хотя стопы большей «мерности» тоже существуют, о них обычно не вспоминают. Просто потому, что даже в русском языке трудно найти столько длинных слов, чтобы обеспечить такие размеры. Брюсову — не трудно! Например, пеон — четырехсложный размер. В зависимости от того, на какой слог падает ударение, он бывает четырех типов, которые называются просто по номеру ударного слога. В стихотворении «Фонарики» использован «пеон-второй». Вот несколько строк: Столетия — фонарики! о, сколько вас во тьме, Пеон-третий:На прочной нити времени, протянутой в уме! Огни многообразные, вы тешите мой взгляд... То яркие, то тусклые фонарики горят. Век Данте — блеск таинственный, зловеще золотой... Лазурное сияние, о Леонардо, — твой!.. Большая лампа Лютера — луч, устремленный вниз... Две маленькие звездочки, век суетных маркиз... Сноп молний — Революция! За ним громадный шар, О ты! век девятнадцатый, беспламенный пожар!.. Застонали, зазвенели золотые веретёна, Вообще-то многосложные размеры для нашей поэзии достаточно органичны, но устойчиво связаны с фольклорной традицией — из-за малого числа ударений строчки приобретают характерную распевность. Например, пентон — и вовсе пятисложный размер: ударение стабильно приходится на третий слог из пяти. У А.К.Толстого:В опьяняющем сплетеньи упоительного звона… Кабы зна́ла я, кабы ве́дала, Еще один значимый момент — клаузула (ритмическое окончание). Это число слогов за последним ударным гласным в строчке. Бывают клаузулы мужские (ударение на последний слог в строчке) — например, рифмы «любовь / кровь». Клаузулы женские (на предпоследний) — «время / племя». Дактилические (на третий от конца) — «народное / свободное». И даже гипердактилические (на четвертый): «рябиновые / рубиновые».Не смотре́ла бы из око́шечка Я на мо́лодца разуда́лого, Как он е́хал по нашей у́лице… Для Брюсова не проблема забраться и подальше. Вот начало стихотворения, где ударение приходится на пятый от конца слог: Холод, тело тайно ско́вывающий, Брюсов издал целую книгу — «Опыты по метрике и ритмике, по эвфонии и созвучиям, по строфике и формам». Например, стихотворение, где наблюдается последовательное, через каждые 2 строчки, уменьшение клаузулы — от 6-сложной к нулевой — начинается строчками:Холод, душу очаро́вывающий… От луны лучи протя́гиваются, К сердцу иглами притра́гиваются… Ветки, темным балдахином све́шивающиеся, Другая разновидность игры с метром — разностопность. Пример строфы, где первая строчка — это 3-стопный анапест, вторая — 4-стопный, третья — 5-стопный, 4-я — опять 4-стопный:Шумы речки, с дальней песней сме́шивающиеся… Вся дрожа, я стою на подъезде А тут через строчку чередуются разные размеры: дактиль и амфибрахий. В стиховедении этот редко встречающийся фокус называется «трехсложник с вариациями анакруз»:Перед дверью, куда я вошла накануне, И в печальные строфы слагаются буквы созвездий. О туманные ночи в палящем июне! В мире широком, в море шумящем Нередко Брюсов использует эффект цезуры: в середине строки возникает пауза за счет пропуска одного слога. Ниже — строфа из стихотворения, написанного ямбом, где в каждой строчке аж по 3 цезуры (отмечены значком /):Мы — гребень встающей волны. Странно и сладко жить настоящим, Предчувствием песни полны. Туман осенний / струится грустно / над серой далью / нагих полей, Так же активно работает Брюсов и с фонетикой стиха: аллитерации, ассонансы (повторяющиеся согласные и гласные) — все виды созвучий, которые создают дополнительную гипнотическую напевность. В данном случае это повторы А, Ю и ТА:И сумрак тусклый, / спускаясь с неба, / над миром виснет / все тяжелей, Туман осенний / струится грустно / над серой далью / в немой тиши, И сумрак тусклый / как будто виснет / над темным миром / моей души. Ранняя осень любви умирающей. Ритмические изыски сочетаются с фонетическими:Тайно люблю золотые цвета Осени ранней, любви умирающей. Ветви прозрачны, аллея пуста, В сини бледнеющей, веющей, тающей Странная тишь, красота, чистота… Близ медлительного Нила, / там, где озеро Мерида, / в царстве пламенного Ра, В этом стихотворении использован пеон-третий; двойная цезура сочетается с тройной внутренней рифмой: -ИЛА / -ИДА / -РА; а строфы (из трех строчек) укорачиваются в конце.Ты давно меня любила, / как Озириса Изида, / друг, царица и сестра! И клонила / пирамида / тень на наши вечера… Технические навыки Брюсов усовершенствовал до степени невероятной. Поэт В.Шершеневич вспоминал, что как-то послал ему акростих, в подражание латинскому поэту Авсонию, где можно было прочесть «Валерию Брюсову» по диагоналям и «от автора» — по вертикали. Адресат немедленно ответил стихотворением, в котором по двум диагоналям можно было прочесть «Подражать Авсонию уже мастерство», а по вертикалям — «Вадиму Шершеневичу от Валерия Брюсова». Почему он растрачивал столько сил на подобные ученические опыты? В «Сонете к форме» Брюсов изложил свое кредо: безупречная форма — единственный способ существования для произведения искусства: Есть тонкие властительные связи И сама индивидуальность поэта, по утверждению Брюсова, выражается не в чувствах и мыслях, представленных в его стихах, а в приемах творчества, в любимых образах, метафорах, размерах и рифмах. Не случайно Блок в дарственной надписи на своем сборнике назвал Брюсова «законодателем и кормщиком русского стиха».Меж контуром и запахом цветка. Так бриллиант невидим нам, пока Под гранями не оживет в алмазе. Так образы изменчивых фантазий, Бегущие, как в небе облака, Окаменев, живут потом века В отточенной и завершенной фразе... Еще одна часть наследия Брюсова — проза. Здесь вовсю развернулась его страсть к необычному — археология, экзотика и фантастика. Рассказ «Республика Южного Креста» — антиутопия, написанная еще до замятинского «Мы». Звездный город на Южном полюсе отделен от внешнего мира громадной крышей, всегда освещенной электричеством. В этом разумном муравейнике возникает вдруг эпидемия — мания противоречия. Люди начинают делать противоположное тому, что они хотят. Картины гибели, озверения, массового безумия — традиции Жюля Верна и Уэллса сочетаются здесь с Эдгаром По. Брюсов стремился пересадить на отечественную почву приемы иностранной беллетристики: на него сыпались упреки в дурном вкусе, болезненном декадентском эротизме в духе Лиль-Адана и Бодлера (сборник рассказов «Земная ось»)… Его влекла идея взаимопроникновения иллюзии и действительности, порождающая фантастические метаморфозы во внутреннем мире человека: Нет определенной границы между миром реальным и воображаемым, между „сном“ и „явью“, „жизнью“ и „фантазией“. То, что мы считаем воображаемым, — может быть высшая реальность мира, а всеми признанная реальность — может быть самый страшный бред. Отличительная особенность брюсовской прозы — сочетание рассудочности и иррациональности, логики и абсурда, местами смутно напоминающее будущие «культурологические детективы» Умберто Эко.Роман «Огненный Ангел был встречен критикой с холодным недоумением: ни под один из существовавших в русской литературе жанров он не подходил. Для исторического романа он был слишком фантастичным, для психологического — слишком неправдоподобным. Содержание романа автор исхитрился втиснуть в «полное название», стилизованное под старинную манеру синопсисов: „Огненный Ангел“, или правдивая повесть, в которой рассказывается о дьяволе, не раз являвшемся в образе светлого духа одной девушке и соблазнившем ее на разные греховные поступки, о богопротивных занятиях магией, гоетейей и некромантией, о суде над оной девушкой под председательством его преподобия архиепископа Трирского, а также о встречах и беседах с рыцарем и трижды доктором Агриппою из Неттесгейма и доктором Фаустом, записанная очевидцем. По затейливости роман напоминает одновременно «Эликсиры сатаны» Гофмана и «Саламбо» Флобера. Запутанный авантюрный сюжет, приключения и мистика соединяются в нем с педантической «научностью» и многочисленными примечаниями: Брюсов не впустую хвалился, что сведущ в оккультных науках. Они служат созданию глубины и вносят ноту иронического остранения. Пересказ «Огненного ангела» может создать иллюзию (но только иллюзию!), будто это роман «вальтерскоттовского» типа. Кельн, XVI век. Главный герой Рупрехт, гуманист и воин, возвращается из Америки, где провел пять лет. На дороге, в одинокой гостинице, он знакомится с красавицей Ренатой. Когда Рената была ребенком, к ней явился огненный ангел Мадиэль и обещал вернуться снова в человеческом образе. И через несколько лет появился белокурый граф Генрих фон Оттергейм, который увез Ренату в свой замок. Но вскоре Генрих исчез, а Ренату стали терзать злые духи. Рупрехт становится спутником Ренаты в поисках графа Генриха; со временем девушка проникается к Генриху жгучей ненавистью и требует от Рупрехта, чтобы он за нее отомстил. Под ее влиянием герой начинает заниматься магией (тут и сцены полета на шабаш, и вызов дьявола, и книги по демонологии). Затем в сюжет врываются Агриппа Неттесгеймский, а также доктор Фауст и Мефистофель… Роман подсвечен неслабыми психологическими амбициями. В натуре Ренаты воспаленное воображение, мистицизм, вырастающий из сознания греховности и жажды искупления, бесплодное стремление к святости и неутолимая потребность в любви превращены в патологические симптомы. На этом примере иллюстрируется феномен истерии средневековых ведьм. Вдобавок этот закрученный сюжет наложен на реальный «любовный треугольник» из биографии автора, где роль Рупрехта досталась самому Брюсову, а Ренатой и графом Генрихом стали поэтесса Нина Петровская и писатель-символист Андрей Белый. (Любовные истории, как правило трагические, тянулись за Брюсовым всю его недлинную жизнь, будто в нем действительно было что-то «роковое».) За «Огненным ангелом» последовал роман из римской жизни — «Алтарь Победы», впрочем, тоже не имевший успеха. Традиционно поэты тяготели к греческой культуре в противовес «великодержавным» варварам-римлянам, а вот Брюсова живо интересовали именно римляне. Он сам признавался, что существуют миры, для него внутренне закрытые, — прежде всего мир Библии; что ему близка Ассирия, но не Египет, а Греция интересна «лишь постольку, поскольку она отразилась в Риме». Хотя Брюсова и влекла психология людей «рубежа», поэт М.Волошин в своих воспоминаниях отмечал, что ему был чужд изысканный эстетизм и утонченный вкус культур изнеженных и слабеющих: «В этом отношении никто дальше, чем он, не стоит от идеи декаданса»… Это наблюдение подтвердилось. Добившись всеобщего признания как лидер русского символизма, Брюсов без сожаления оставил эту роль, объявив, что периоды «порывов» и «революций» в сфере творчества — только база для обновления классического академизма. Ему было скучно стоять на месте — даже на месте вождя бунтарей: Брюсов рвался вперед, жадно хватаясь за все новое. Так, например, в 1916 году он увлекся армянской культурой, за полгода выучил язык и проглотил огромное количество книг по теме, читал лекции в Тифлисе, Баку, Эривани… Результатом стал выход антологии «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», составленной из переводов крупнейших русских поэтов, которых Брюсов привлек к работе (в том числе, разумеется, и переводов самого Брюсова), под его же редакцией. «Поэзия Армении…» и до сего дня считается эталоном жанра и переиздается в неизменном составе. Не удивительно, что Брюсов с его жаждой постоянного обновления жизни оказался среди тех немногих, кто после революции сразу признал советскую власть. Также не удивительно, что его поступок объясняли с самых разных точек зрения, в диапазоне от «понял и принял» до «продался». Неуязвимой для сомнений остается только причина, указанная самим поэтом: «Что бы нас ни ожидало в будущем, мы должны пронести свет нашей национальной культуры сквозь эти бури…». Он сделал все, что смог, — за оставшиеся ему несколько лет. Заведовал отделом научных библиотек Наркомпроса, Московской Книжной палатой, организовал и возглавил Литературный отдел при Наркомпросе, а затем — Высший литературно-художественный институт, который в обиходе называли «Брюсовским»: на его базе позднее был создан современный Литературный институт им. Горького. Огромные силы Брюсов вложил в чтение лекций, в труды по пушкинистике и по технике стиха, издательскую и редакторскую работу... И, конечно, он продолжал писать стихи, где все явственнее проступала «научная» тема: «электроплуг, электротраллер — чудовища грядущих дней», мир атомов и электронов, мечты о космических полетах… Наука нового века была близка Брюсову пафосом завоеваний, демонстрацией бесконечного богатства мира. Он сгорел быстро — в 50 лет. И оставил после себя очень много. Добрая четверть наследия Брюсова не издана еще и сегодня, кое-что опубликовано спустя десятки лет после его смерти. (Так случилось, например, с трагедией «Диктатор», написанной в 1921 году, — она была отклонена как идеологически ложная: «в социалистическом государстве не может быть почвы для появления диктатора». Пьеса вышла в свет только с началом перестройки.) Крупнейший русский стиховед, М.Л.Гаспаров, писал о Брюсове: Его можно не перечитывать, его можно осуждать за холодность и сухость, ему можно предпочитать Блока, Маяковского, Есенина, Пастернака... Но нельзя не признавать, что без Брюсова русская поэзия не имела бы ни Блока, ни Пастернака, ни даже Есенина и Маяковского — или же имела бы их неузнаваемо иными. Миновать школу Брюсова было невозможно ни для кого. Героем собственных стихов — и известного врубелевского портрета — предстает Брюсов в строках своего пожизненного друга и соперника Андрея Белого: У ног веков нестройный рокот, катясь, бунтует в вечном сне. И голос ваш — орлиный клекот — растет в холодной вышине. В венце огня, — над царством скуки, над временем вознесены, — застывший маг, сложивший руки, пророк безвременной весны. Свернуть сообщение Показать полностью

21 Показать 6 комментариев |

|

#даты #литература #поэзия

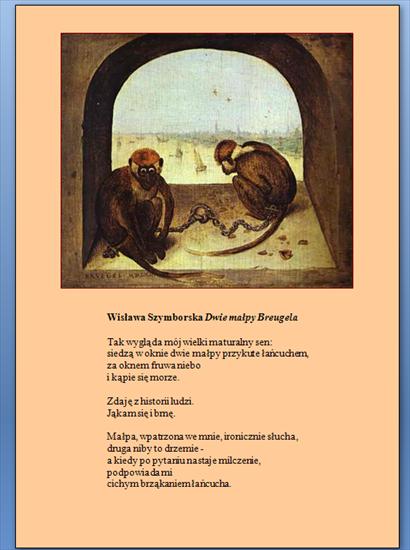

100 лет со дня рождения польской поэтессы: ВИСЛАВА ШИМБОРСКА (2.07.1923 – 1.02.2012) — лауреат Нобелевской премии по литературе 1996 года, с формулировкой: «За поэзию, которая с предельной точностью описывает исторические и биологические явления в контексте человеческой реальности». Ниже — три характерных стихотворения Шимборской (верлибры). Перевод с польского Н.Астафьевой.  ДВЕ ОБЕЗЬЯНЫ БРЕЙГЕЛЯ Таков мой вечный экзаменационный сон: в окне сидят две обезьяны, скованные цепью, а за окном плещется море и порхает небо. Сдаю историю людей. Плету и заикаюсь. Глядит с иронией одна из обезьян, другая как бы спит в оцепененье; когда же на вопрос молчу, замявшись, я, она подсказывает мне Показать полностью

13 Показать 2 комментария |

|

#картинки_в_блогах #времена_года

Колин У. Бёрнс (род 1944). Сады Виктория-Тауэр Виктория Тауэр Гарденс — лондонский общественный парк, расположенный между северной набережной Темзы и Вестминстерским дворцом. Юго-западным углом дворца как раз и является Башня Виктории, видная на заднем плане картины (чуть дальше — Биг Бен, само собой). А круглая постройка ближе к зрителю — мемориальный фонтан Бакстона (имя заказчика), возведенный в честь Акта 1833 года об отмене рабства на территориях, управляемых Британской империей. Это тихий уголок в самом сердце огромной столицы. Показать полностью

18 Показать 8 комментариев |

|

чужие #стихи #поэзия

Просто красивое стихотворение, которого не было в Сети. Теперь будет. Визма Белшевица КОЛЫБЕЛЬНАЯ БОЛЬШОМУ РЕБЕНКУ Когда ты не спишь, летучая мышь, Когда ты, летучий мышонок, не спишь, Когда ты в зигзагах изломанных крыльев Тревожно мелькаешь, летучая мышь, В его ли окошко ты прянешь, К его ли постели присядешь? Или ты знаешь, что это нельзя, Летучая мышь, некрасивая мышь? Когда ты не спишь, осиновый лист, Не можешь заснуть, осиновый лист, Когда ты дрожишь и срываешься с ветки, И, с ветки сорвавшись, летишь на ветру, К его ли губам ты приникнешь, К его ли щеке ты прижмешься? Или ты знаешь, что это нельзя, Лист одинокий, осиновый лист? Когда мы не можем заснуть по ночам, Когда мы ночами никак не заснем, Камыш ворошим и бродим по травам, Чтоб лучшие сны отыскать для него, И сыплем их в щели ставней, Впускаем в тиxyю спальню, Их можно под голову положить, Ведь это сны не о нас. Когда отблагоухает сон, Последний сон в бессонном цветке, Проснется спящий и след увидит В росистом саду под его окном. Но яблони не нашепчут ему И далии не расскажут ему, Что была у женщины мышь на плече, А в руках осиновый лист. Пер. с латыш. Д.Самойлова На стихи В.Белшевицы Р.Паулс написал песню «Не могу уйти» (1978), которую мы больше знаем по стихам (не перевод) Р.Рождественского: «Как много лет во мне любовь спала». На латышском языке в исполнении Мирдзы Зивере: https://youtu.be/fLWD_JVMwCc На русском языке в исполнении Ольги Пирагс: https://youtu.be/bxLTxXgVxIM Свернуть сообщение Показать полностью

8 Показать 4 комментария |

|

#картинки_в_блогах #времена_года

Кохо Сёда (1871–1946 или 1875–1925). Лунный свет Мало о ком из художников нового времени сохранились настолько скудные сведения: спорят даже о датах его жизни. Собственно, единственная информация — имя издателя, печатавшего его гравюры: Нисиномия Ёсаку. А представление о личности Кохо Сёда дают лишь сами его работы: поэтичные, немного меланхолические женские портреты — и особенно пейзажи, преимущественно ночные и сумеречные. Тон. Тон. Тон. — Отворите дверь. — Кто так тихо стучит? — Это я — кленовый лист. Тон! Тон! Тон! — Отворите дверь! — Кто так громко стучит? — Это я — горный ветер. Тон… Показать полностью

34 Показать 2 комментария |

|

#картинки_в_блогах #времена_года

Николай Александрович Сергеев (1855-1919). Сад Уроженец Харькова, ученик известного пейзажиста Л.Ф.Лагорио, Николай Сергеев пользовался успехом и у публики, и у критики. Он принимал участие в организации Санкт-Петербургского Общества художников, а в 1910 г. был удостоен звания академика по классу пейзажной живописи, несмотря на то, что не получил никакого формального «профобразования». Своим художественным кредо Сергеев объявлял два взаимодополняющих принципа: верность натуре (анализ) и обобщающая эмоция (синтез): Показать полностью

19 Показать 2 комментария |

|

#картинки_в_блогах #времена_года

Эйвинд Эрл (1916–2000). Воспоминание о Санта-Инес Автор картины (Санта-Инес — это название долины и горного хребта в Калифорнии) — художник, много лет сотрудничавший с компанией Уолта Диснея. Именно Эйвинд Эрл создал концепт-арты «Питера Пэна» (1953), «Леди и Бродяги» (1955) и был ведущим стилистом «Спящей красавицы» (1959). Режиссеры-аниматоры возмущались: они привыкли видеть в центре внимания свою работу, а тщательно разработанные фоны Эрла оттягивали зрительский взгляд на себя. Но Дисней твердо стоял на своем, хотя это был беспрецедентный шаг — поручить одному художнику полный контроль над визуальным стилем фильма. В своих работах Эрл творчески использовал стиль готики, японских гравюр и персидской миниатюры. Показать полностью

13 |

|

#ex_libris #литература #поэзия

Роман Луи Арагона «Страстная неделя» (1958) описывает семь мартовских дней 1815 года. Король Людовик XVIII бежал; во Францию вступает Наполеон и его Сто дней. Водоворот событий захватывает художника (и по совместительству мушкетера бежавшего короля) — тогда еще мало кому известного Теодора Жерико, который поневоле становится действующим статистом на театре политической истории. Жерико, как и прочие герои «Страстной недели», пытается — изнутри целой лавины событий — понять происходящее; но в сумятице фактов и слухов рассыпаются не только старые представления о вещах и людях: теряются из виду привычные понятия о долге, ориентиры для «правильного» выбора. Должен ли Жерико, — который, в сущности, всегда хотел только писать картины, — бежать вместе с королем, которого, похоже, интересует не столько судьба Франции и народа, сколько шансы на сохранение собственной власти? Что будет для героя в этом случае предательством — бежать или остаться, в призрачной надежде, что возвращение Наполеона будет благом для страны, что император сделал выводы из прошлых своих ошибок? Революция смела абсолютизм, но установила террор. Наполеон положил конец террору, но заменил его личной диктатурой и оставил стране только «раны да залоснившиеся мундиры». Реставрация Бурбонов «не оживила коммерции и не уменьшила нищеты»: по известной формуле, они ничего не забыли и ничему не научились. Вот и все, что ясно для Жерико. Что он — лично он — должен делать, чего желать? Множество действующих лиц заднего плана: одни озабочены надвигающимся разорением, другие — угрозой новой 20-летней эмиграции (только год, как вернулись из старой!), третьи лихорадочно гадают — кому присягнуть? кто удержится на троне? А еще дальше, за теми, кто тревожится о поместьях, орденах и титулах, — так называемый простой народ, которому надо хотя бы выжить… Хотя почти все персонажи — реальные люди, «Страстная неделя» не позиционируется Арагоном как исторический роман. Он предупреждает, что события здесь вымышлены, а совпадения случайны, и предостерегает также от оценки героев с современных моральных позиций. Целью писателя было передать состояние человека, чувствующего себя пресловутой паскалевской тростинкой на жестоком ветру истории. В этом плане «Страстная неделя» напоминает «Белую гвардию» Булгакова (хотя в остальном они совершенно несхожи). В СССР к Арагону всегда относились тепло: он был активным «левым», более того — членом ФКП. Но зрелость писателя пришлась на годы второй мировой войны, когда историческое время уже ускорилось до невиданного ранее темпа, когда все менялось на глазах, — и в итоге Арагон приходит к выводу, что «идеи и развевающиеся стяги — это только ширма… Социальные преобразования происходят не совсем так, как представляется это непосредственному воображению умов пророческих, склонных все видеть под углом зрения утопии, без тех поправок, которые так решительно вносит действительность». Эмоциональный лейтмотив «Страстной недели» — беспрестанный холодный дождь, ветер, раскисшие дороги, чувство потерянности… И единственная надежда — что страстная неделя кончится в свой срок. Это настроение отражено и в лирике Арагона. Одному из таких стихотворений поэт дал выразительное название — «Кавардак на слякоти» (1942): Что за чертово время у нас на земле! Так чудит, точно спутало Ниццу с Шатле. Берег моря с его Променад дез Англе Крайне выглядит странно. Едет грязный обоз, на прохожих пыля, Люди голые ищут себе короля, Люди в золоте мерзнут, как мерзнет земля. Девка ждет хулигана. Птичьи головы вертятся, как флюгера. Продаю. Козыряю девяткой. Игра! Вы бы шли в монастырь, дорогая сестра: Не к лицу вам подмостки. Все слова — точно эхо, упавшее в гроб. Море зелено, точно фасолевый боб, И «Негреско», попав под холодный потоп, Стал бесцветней известки. Что за чертово время! Валит без дорог! Март чихает, и на небо светлый клочок Ассигнацией тысячефранковой лег, Принял синий оттенок. Бедный Петер Шлемиль, что же с тенью твоей? Для чего ты запрятал ее от людей? Иль какой-то тебя соблазнил чародей Тень продать за бесценок? Что ж ты, изгнанный чертом с земли, со стены, Ищешь новую тень на дорогах страны, Ты, блуждающий символ ужасной весны Сорок первого года! Ну и время! Часам перепутало счет, Жен спровадило вон иль пустило в расход И твердит, будто волки — любезный народ И добра их порода. Ну и чертово время! Без ордера нет Ни житья, ни рубашки простой, ни конфет. Забирай колбасу, если ищешь букет, Хохочи, если мало! Ну и чертово время! Все в мире — как дым! Прежний друг обернулся врагом, и каким! Черный кажется белым, хороший — плохим, И запретов не стало. Пер. с франц. В.Левика Свернуть сообщение Показать полностью

14 |

|

#даты #литература #поэзия #длиннопост

И через месяц после Достоевского — …200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова У поэзии Некрасова странная судьба. Его поэтической репутации больше повредили не нападки врагов (которых было много), а панегирики друзей, готовых восхищаться его стихами «за направление», невзирая на якобы слабую их форму. Такое мнение (а заодно и противопоставление Пушкину) находило опору и в скромной некрасовской автохарактеристике: Твои поэмы бестолковы, Правда в том, что Некрасов был поэтом неровным: у него можно найти все — и откровенно слабые стихи, и шедевры.Твои элегии не новы, Сатиры чужды красоты, Неблагородны и обидны, Твой стих тягуч. Заметен ты, Но так без солнца звезды видны… Нет, ты не Пушкин… Накануне его столетнего юбилея среди поэтов провели опрос: «Ваше отношение к Некрасову?» Результат оказался неожиданным. «Малохудожественного» Некрасова ценили как раз эстеты: Блок, Ахматова, Гумилев, Вяч. Иванов — а пролетарские поэты (Маяковский, Асеев) были к нему равнодушны. Детство Некрасова прошло в родительском имении Грешнево Ярославской губернии. Отец был человеком деспотичным и недобрым; мать и сестра — две единственные сердечные привязанности детства будущего поэта. Обеих он потерял рано. Тему «русских женщин», культ материнского женского начала Некрасову довелось утвердить в русской поэзии, не дождавшейся этого от его великих предшественников и современников. Грешнево стояло на трактовой ярославско-костромской дороге. Называли ее Владимиркой, а также Сибиркой. По ней неслись тройки и шли в каторгу кандальники. Невдалеке раскинулась Волга, а по ее берегу с унылой песней брели бурлаки. Такими впервые предстали мальчику два ключевых русских образа — дорога и река. Хорошего образования Николай не получил: в Ярославской гимназии учили мало и плохо. Он мечтал об университете, но отец не хотел слышать ни о чем, кроме кадетского корпуса. В 1838 г. юноша уехал в Петербург — с твердым намерением поставить на своем. Он пытался поступить в университет трижды: на факультет восточных языков, на юридический, на философский... Но перед ним стоял непреодолимый барьер из 14-ти вступительных экзаменов, включая логику, географию, статистику, 4 иностранных языка, — все это нужно было знать еще ДО поступления в университет. Не имевший систематической подготовки Некрасов неизменно проваливался почти по всем предметам. И потянулась темная полоса его жизни. Отношения с отцом были разорваны, денежной поддержки он лишился. Три года он голодал, мерз; после перенесенной горячки квартирохозяин, которому он задолжал, выбросил его на улицу, отобрав все вещи. Нищие подобрали юношу и отвели в ночлежку. Питался он на редкие копеечные заработки, а то еще в трактирчике на Морской, где на столах стояли хлебницы — и можно было, прикрываясь газетой, прихватить кусок-другой. И все же он выжил. Больше того — пробился. Все знавшие Некрасова отмечали его редкостный ум, энергию и практическую хватку. Он стал знаменитым поэтом, редактором влиятельнейшего русского журнала, наконец, богатым человеком. Но впечатления детства и юности не покидали его всю жизнь. Некрасов, писавший о горькой участи бедноты, в отличие от своих предшественников, писал о том, через что прошел он сам. «Школьный» Некрасов — прежде всего певец страданий народа. Но это только часть его лирики, и даже в этой теме Некрасов — разный. Есть у него Россия природная, деревенская, глубинная — и Россия столичная, вечно пребывающая в волнении: В столицах шум, гремят витии, Раньше у поэтов крестьянская жизнь подавалась общим планом. Пушкин видит, как «рабство тощее влачится по браздам» — образ чисто абстрактный; Лермонтов с едущей проселком телеги наблюдает «дрожащие огни печальных деревень»; «бедные селенья» видит Тютчев — не более того.Кипит словесная война, А там, во глубине России — Там вековая тишина… В некрасовскую лирику вторгается крупный план: гнутся к земле тяжелые колосья, над жницей в раскаленном полуденном воздухе колышется столб насекомых, рабочий на строительстве железной дороги долбит ржавой лопатой мерзлую землю… Но в деревенской лирике есть и отрадные картины. Они посвящены молодости, любви, будущему, суровой поэзии крестьянского труда: «Крестьянские дети», «Школьник», «Зеленый Шум»… В «Размышлениях у парадного подъезда»: Раз я видел, сюда мужики подошли, Неожиданное и вроде бы излишнее пояснение (мужики — «деревенские русские люди») возвращает слову его исконно эпическое, торжественное содержание.Деревенские русские люди… Светлое и горестное существуют в крестьянской жизни рядом. Шестилетний «мужичок с ноготок», ведущий лошадку, чувствует себя опорой семьи. Это и забавно, и печально, и внушает уважение. (Некрасов, вообще много средств тративший на поддержку нуждающихся, на свои деньги открыл и содержал на родине школу для крестьянских детей.) А вот городская лирика, в отличие от деревенской, почти сплошь безотрадна. Пушкинский «город пышный, город бедный» Некрасову виден только в невыгодном ракурсе. Жизнь огромной столицы, сосредоточенная большей частью в фиктивном «бумажном» мире, безосновна, лишена корней. На смену эпической повествовательности приходит мозаика отрывочных кадров. Цикл «На улице»: голодный оборванный вор, пойманный с украденным калачом; проводы молодого рекрута; солдат с детским гробиком под мышкой… «О погоде» — калейдоскоп мелькающих картин, который складывается в гнетущий образ нищеты, отчаяния, смерти, окутанных мрачным петербургским туманом: Ах, еще бы на мир нам с улыбкой смотреть! Петербург Некрасова — лирическая версия Петербурга Достоевского. Знаменитый сон Раскольникова про избиваемую лошадь навеян впечатлением от цикла «О погоде». Раскольников, в сущности, видит во сне стихотворение Некрасова:Мы глядим на него через тусклую сеть, Что как слезы струится по окнам домов, От туманов сырых, от дождей и снегов!.. Надо всем, что ни есть: над дворцом и тюрьмой, И над медным Петром, и над грозной Невой, До чугунных коней на воротах застав (Что хотят ускакать из столицы стремглав) — Надо всем распростерся туман. Душный, стройный, угрюмый, гнилой, Некрасив в эту пору наш город большой, Как изношенный фат без румян… Под жестокой рукой человека, Эта сцену, где сгустилась вся боль, весь ужас и зло жизни, до самой смерти не мог забыть Достоевский. Иван Карамазов, предъявляющий Богу счет за мировое страдание, вспомнит ее снова: «У Некрасова это ужасно».Чуть жива, безобразно тоща, Надрывается лошадь-калека, Непосильную ношу влача. Вот она зашаталась и стала. «Ну!» — погонщик полено схватил (Показалось кнута ему мало) — И уж бил ее, бил ее, бил! Ноги как-то расставив широко, Вся дымясь, оседая назад, Лошадь только вздыхала глубоко И глядела… (так люди глядят, Покоряясь неправым нападкам). Он опять: по спине, по бокам, И, вперед забежав, по лопаткам И по плачущим, кротким глазам!.. В «Утре» поэт из лаконизма извлекает не менее сильный художественный эффект, чем из развернутых описаний. Отстраненное, констатирующее перечисление превращает гнетущее, страшное — в привычно-заурядное: Проститутка домой на рассвете И другая тема, разработанная еще до Гюго и Достоевского, появилась в городской лирике Некрасова: страшная участь женщины. «Еду ли ночью по улице темной…», при всей мелодраматичности, относят к числу лучших созданий поэта, хотя подобное нагнетание мучительных деталей виделось бы безвкусным и фальшивым, если бы к нему прибег человек, не знающий на собственном опыте, что значит умирать от голода и холода, не иметь ни пристанища, ни друзей.Поспешает, покинув постель; Офицеры в наемной карете Скачут за город: будет дуэль... Дворник вора колотит — попался! Гонят стадо гусей на убой; Где-то в верхнем этаже раздался Выстрел — кто-то покончил с собой… Есть у Некрасова и любовная лирика, очень импульсивная и драматичная. Новое здесь — в том, что часто называют «прозой любви»: способность видеть наряду с поэтической стороной чувства его изнанку — утомление, приливы охлаждения и разочарований, порывы к самоутверждению, мучительство… Тут ближайший аналог Некрасова в прозе — Достоевский, а в поэзии — Тютчев. «Панаевский цикл» выглядит своеобразным романом, историей любви в стихах. Грозовые дни чувства в его цветении, жестокая, испытующая любовная игра, расставания и возвраты, когда обоим уже ясно, что допиваются последние капли: …Не торопи развязки неизбежной! И опять возвращение иллюзий, и снова разрыв, и сожаления об утрате, и раскаяние. Наконец холодное, ироническое обобщение показывает, что любовь умерла — единственная Она стала одной из многих:И без того она не далека: Кипим сильней, последней жаждой полны, Но в сердце тайный холод и тоска… Так осенью бурливее река, Но холодней бушующие волны… О слезы женские, с придачей И свое чувство, и себя герой видит уже со стороны, в безжалостном трезвом свете рассудка. Истеричная женщина, малодушный мужчина, мечтающий о покое хотя бы ценой лицемерия. — «В лице своем читает скуку / И рабства темное клеймо», — никто из русских поэтов до Некрасова не посчитал возможным говорить об этом мутном и горьком осадке на дне любовной чаши.Нервических, тяжелых драм! Вы долго были мне задачей, Я долго слепо верил вам И много вынес мук мятежных, Теперь я знаю наконец: Не слабости созданий нежных — Вы их могущества венец. …………………………… Зачем не мог я прежде видеть? Ее не стоило любить, Ее не стоит ненавидеть, О ней не стоит говорить. Некрасов — мастер типов. В его стихах впервые появились те «герои времени», которых позднее опишут Островский, Тургенев, Гончаров. Например, в поэме «Саша» уже просматриваются контуры «Рудина». Характеристика героя уместилась в полсотни строк: человек умный, красноречивый, увлекающийся — но неустойчивый и слабый. Всё, что высоко, разумно, свободно, В «Рыцаре на час» прорываются «автопсихологические» мотивы. Страдания героя — от того, что глубоких чувств, благородных мыслей и намерений больше в его душе, чем сил сражаться до конца:Сердцу его и доступно и сродно, Только дающая силу и власть В слове и в деле чужда ему страсть. …Что ему книга последняя скажет, То на душе его сверху и ляжет: Верить, не верить — ему всё равно, Лишь бы доказано было умно!.. Что враги? пусть клевещут язвительней — Собственный внутренний голос осуждает героя куда суровее, чем это сделали бы враги и друзья.Я пощады у них не прошу, Не придумать им казни мучительней Той, которую в сердце ношу! Что друзья? Наши силы неровные, Я ни в чем середины не знал, Что обходят они, хладнокровные, Я на все безрассудно дерзал… Покорись, о ничтожное племя, Малодушие виделось Некрасову психологическим изъяном личности, сформировавшейся в эпоху террора:Неизбежной и горькой судьбе! Захватило вас трудное время Не готовыми к трудной борьбе. Вы еще не в могиле, вы живы, Но для дела вы мёртвы давно, Суждены вам благие порывы, Но свершить ничего не дано. На всех, рожденных в двадцать пятом Даже выдающийся человек рискует увязнуть в пошлости, в болоте вынужденных жизнью компромиссов. Пусть причина их в беспокойстве о других, не о себе — так или иначе, это падение. «Не рыдай так безумно над ним, / Хорошо умереть молодым!..» — вырвалось у Некрасова, когда погиб Писарев.Году иль около того, Отяготел жестокий фатум: Не выйти нам из-под него. Я не продам за деньги мненья, Без крайней нужды не солгу… Но — гибнуть жертвой убежденья Я не могу… я не могу… …Перед ним преклониться не стыдно, Сочетание «герой времени» обычно пишется в кавычках. Герои без кавычек у Некрасова тоже есть: старый декабрист в поэме «Дедушка», Трубецкая и Волконская в «Русских женщинах»…Вспомни, сколькие пали в борьбе, Сколько раз уже было тебе За великое имя обидно!.. Изобильная, счастливая жизнь затерянного за Байкалом селения, быт которого преобразуют ссыльные декабристы, предстает у Некрасова своего рода утопией на историческом материале: «Воля и труд человека / Дивные дива творят». Она образует резкий контраст с картинами крепостной России. В тяжелый час на что может такая страна рассчитывать, на кого опереться? Красноречивым воззваньем А вот героем современности Некрасов видит прежде всего поэта.Не разогреешь рабов, Не озаришь пониманьем Темных и грубых умов. Поздно! Народ угнетенный Глух перед общей бедой. Горе стране разоренной, Горе стране отсталóй! Но тема поэта и поэзии у Некрасова движется в двух расходящихся руслах. Когда его предшественники писали о поэте-пророке, они писали о себе. Пророк в пушкинском «Пророке» — это сам Пушкин. В лермонтовском — Лермонтов. У Некрасова самоотождествление с героем-поэтом происходит лишь там, где он предстает в образе «героя времени» — подверженного сомнениям, слабости, ошибкам. Поэт-пророк — это стихотворения о других: о Шиллере, Гоголе, Шевченко, Белинском, Добролюбове, Чернышевском (понятие «поэт» трактуется широко). И почти во всех случаях это, увы, некрологи… Участь поэта-гражданина, проповедующего любовь «враждебным словом отрицанья», противопоставлена отрадному уделу «незлобивого поэта» и становится всё трагичнее: Со всех сторон его клянут — Пушкинский «Пророк» заканчивается призывом «жечь сердца». У Лермонтова — второй акт этой драмы: пророка изгоняют в пустыню, провожая насмешками и проклятиями. А у Некрасова —И только труп его увидя, Как много сделал он, поймут, И как любил он, ненавидя! Его еще покамест не распяли, Но это стихотворение посвящено Чернышевскому. Для себя Некрасов не сооружает в стихах памятников и не воздвигает распятий, во всяком случае таких, которые наводили бы на торжественные аналогии. Пушкин не сомневается, что слух о нем «пройдет по всей Руси великой», Некрасов говорит о том же народе: «Быть может, я умру, неведомый ему…».Но час придет — он будет на кресте; Его послал Бог Гнева и Печали Рабам земли напомнить о Христе. В до-некрасовской лирике поэт и толпа противостояли друг другу. Некрасов же чувствует себя причастным к ней — именно к толпе, а не к народу: к ее пошлости, низости, духовному рабству. Зачем меня на части рвете, Умирать для того лишь, чтоб «им яснее доказать, / Что прочен только путь неправый» — бессмысленно, а «жить в позоре» — невыносимо тяжело.Клеймите именем раба?.. Я от костей твоих и плоти, Остервенелая толпа!.. Откуда взялись эти мрачные чувства? «Современник», редактором которого Некрасов состоял много лет, был изданием леворадикальным. Причем существующим в условиях цензуры. От редактора требовалось лавировать, поддерживать знакомства с «полезными» людьми, к которым Некрасов часто не питал никаких симпатий. В журнале сотрудничали известные писатели и критики — каждый с собственными устремлениями и амбициями. Их отношения тоже приходилось улаживать, и не всегда это получалось. Некрасов нажил много врагов. А тот образ жизни, к которому вынуждало его положение (многочисленные знакомства, карточная игра, крупные суммы денег, проходившие через его руки), давал им обильный материал для нападок и клеветы, прекрасно подтверждавших изречение Лихтенберга: «Высшее, до чего может подняться мелкий человек, — это найти, чем попрекнуть тех, кто лучше его самого». Поэт очень страдал от этого. Но ради дела он жертвовал и покоем, и той легкой славой, которой мог бы спокойно достичь со своим талантом, и обратился к злобе дня, не рассчитывая, что о нем будут помнить потомки: «Я умру — моя померкнет слава…» …ей долгим, ярким светом Но хуже всего оказалось то, что случилось в 1866 году.Не гореть на имени моем — Мне борьба мешала быть поэтом, Песни мне мешали быть бойцом. После покушения Каракозова на Александра II правительство стало спешно «наводить порядок». «Современник», уже имевший цензурные взыскания, очутился на пороге закрытия. Пытаясь спасти журнал, Некрасов поехал на торжественный обед в честь графа Муравьева, на которого в основном эту миссию наведения порядка и возложили. Это был владелец пресловутого дома с парадным подъездом, находившегося напротив квартиры Некрасова на Литейном (где сейчас музей поэта). Незадолго перед тем Муравьев подавил польское восстание, заслужив при этом прозвище «Вешатель». И ему-то Некрасов прочел хвалебную оду, рассчитывая этим жестом лояльности спасти свой журнал. Ода не помогла: «Современник» запретили. Зато Некрасова осудили все — и дружно: «Ликует враг, молчит в недоуменье / Вчерашний друг, качая головой…». Он рискнул своей репутацией, полагая, что это оправдано надеждой сохранить для публики единственный уже, по сути дела, идеологически независимый журнал. Не сделай он такой попытки, его, наверное, тоже бы осуждали. Но тяжелее всего было не улюлюканье и попреки, а раскаяние: он не мог простить сам себе. Практически сразу Некрасов понял свою ошибку: поэт, на которого русское общество привыкло смотреть как на свою совесть, — в этом качестве он был и предметом восхищения, и объектом ненависти, — этот поэт не имел права лгать в своих стихах. Тут была та грань компромисса, которой не следовало преступать. В своем лице Некрасов подорвал веру в саму поэзию, в ее искренность, высокое назначение. Отсюда в его поздней лирике — надрыв и трагедия, чувство тяжкой вины, которую в представлении поэта уравновесить могла только неугасающая любовь к «родной стороне»: За то, что я, черствея с каждым годом, Умирал Некрасов от рака, долго и тяжело. Последний прижизненный сборник стихов так и назван — «Последние песни»: поэт уже знал, что других не будет. Картина Крамского запечатлела его в работе над этими песнями: он лежит на диване, исхудавший, с изжелта-бледным лицом, в тон простыням. Ее умел в душе моей спасти, За каплю крови, общую с народом, Мои вины, о родина! прости!.. Смерть оборвала работу над поэмой «Кому на Руси жить хорошо». Она пополнила список ключевых текстов русской литературы, которые остались незаконченными или имитируют незаконченность: «Евгений Онегин», «Мертвые души», «Война и мир», «Братья Карамазовы»… Когда-то ее трактовали как поэму революционную, за счет аксиоматических отождествлений: Некрасов = Гриша Добросклонов, «рать неисчислимая» = восставший народ и пр. Хотя даже чисто психологически трудно представить, чтобы поэт на краю могилы звал Русь к кровопролитию. Вопрос, который поставил Некрасов, одновременно и простой, и трудный. Русь после реформы. Почему она не изменилась по существу? И сложный вопрос высказан устами мужиков, с намеренной простотой: «Кому живется весело, вольготно на Руси?» Фольклорная утопия — сказочная страна молочных рек и кисельных берегов. «Покой, богатство, честь» — благополучие и достаток. Кто же может почитать себя таким счастливцем в новой Руси? Некрасовские мужики называют шесть кандидатур: помещик, чиновник, поп, купец, министр и царь. С каждым из них они по замыслу поэта, должны были встретиться — даже с царем, во время охоты. Но встречи состоялись только с попом и помещиком. Всё прочее так и осталось в набросках. Вероятно, ответ на вопрос, таким образом поставленный, виделся слишком уж очевидным. Сельский поп со своей нищей мужицкой паствой и сам нищий. Раздолье помещика тоже покончилось с реформой. Итак, уже нет крепостного права, привилегированный класс лишился части своих привилегий — но кому же стало лучше? Естественно, участь народа по-прежнему наитяжелейшая. Но в разоренной, неустроенной стране мог ли быть счастливым даже и сам царь, на чью жизнь уже неоднократно покушались (и спустя 3 года после смерти Некрасова убили)? Писатель Короленко вспоминал, каким увидел Александра II незадолго до этого: «Меня поразило лицо этого несчастного человека. Оно было отекшее, изборожденное морщинами, нездоровое и… несчастное. Так начать и так кончить!..» У Короленко, постоянно скитавшегося по тюрьмам и ссылкам «политического преступника», не могло быть симпатий к верховной власти и ее носителям. Но его болезненно поразил контраст: царь, который провел долгожданную реформу, под конец пал жертвой террористов-народников. И вместо вопроса «Кому живется весело?» возникает другой: «кто всех грешней?» Один сказал: кабатчики, Почему вообще стали говорить о грехах?Другой сказал: помещики, А третий — мужики. Религиозное сознание опирается на представление о господстве нравственного закона. Несчастье — предупреждение либо кара за грехи. У Герцена вопрос: кто виноват? — риторический, фиктивный: сознание Герцена не религиозно. Для него не существует вопроса о вине — только о причинах неудовлетворительного порядка вещей. Но для простодушно верующих некрасовских крестьян этот вопрос обретает свой исходный смысл. За чью же вину Бог карает людей? Первая версия — «кабатчики» — отзывается начальным замыслом: показать, что на Руси счастлив только «пьяненький». Позднее Некрасов от этой идеи отказался: она выглядела слишком уж тощей. Но следы «пьяной» темы в поэме остались: например, глава «Пьяная ночь». Или сказочная птичка, удружившая мужикам скатертью-самобранкой, — она делает важную оговорку: «водки можно требовать / В день ровно по ведру». Это условие героям предстояло, очевидно, нарушить. Но интереснее другое: мера, которую птичка считает разумной и умеренной. Ведро (стандартная мера емкости — 12,3 литра) на семь мужиков. То есть 1 ¾ литра на человека в день! Любопытно вот еще что. В самом начале поэмы герои в азарте спора отошли по дороге «верст тридцать» от места, где встретились, и садятся передохнуть «под лесом при дороженьке»: За водкой двое сбегали, Не совсем понятно, куда так быстро «сбегали» за водкой некрасовские герои, далеко отошедшие от любого жилья. Похоже, что Некрасов просто не обратил на эту неувязку внимания: подсознательная уверенность, что водка есть везде. Факт, в какой-то мере отражающий и подлинное положение вещей. Торговлю алкоголем монопольно сохраняло за собой государство, но почему-то именно здесь в отношении цен неизменно держалось умеренности (принцип «пьяным народом легче управлять»).А прочие покудова Стаканчик изготовили, Бересты понадрав. У каждого крестьянина При всех сменах властей и политических систем это положение не менялось. Попытка ввести «сухой» или хотя бы «полусухой» закон была предпринята только дважды: первый раз — перед Октябрьской революцией, второй — незадолго до перестройки и краха Советской власти. Такое впечатление, что народ протрезвел — и…Душа что туча черная — Гневна, грозна, — и надо бы Громам греметь оттудова, Кровавым лить дождям, А всё вином кончается. Но очевидно, что пьянство — не корень, а плод зла, социального неблагоустройства. И вопрос снова возвращается к исходной точке: кто всех грешней, кто виноват, что нет на Руси счастливых? Ожидаемый ответ — помещики. Меру их грехов показывает история разбойника Кудеяра. Покаявшийся на старости лет злодей получает молитвенное откровение: преступления его простятся, когда он срежет своим разбойничьим ножом вековой дуб. Труд практически безнадежный — и все же дуб падает… когда бывший разбойник в порыве гнева убивает мимоезжего пана, со смехом поведавшего, как он терзает и казнит своих холопов. Такая неортодоксальная мораль — в духе, если не в букве Евангелия. Бывший разбойник формально преступает заповедь «не убий», чтобы по существу исполнить заповедь «возлюби ближнего своего». Сострадание к жертвам злодея-пана берет верх над, казалось бы, благоразумной мыслью, что кающемуся убийце не стоит брать на душу новый грех убийства. Кудеяр пожалел страдающих людей больше, чем себя, и за это прощен. Как же тяжко должен быть виновен перед Богом и людьми помещик, чтобы небесный суд не только не находил греха его убить, но даже прощал за это былые вины! Он оказывается как бы исключенным из заповеди «не убий». Однако другой спорщик твердит свое: самый тяжкий грех — крестьянский. В доказательство поведана история старосты Глеба, который, польстившись на посулы наследников богатого адмирала, сжигает завещание — вольную для его крепостных. Этот грех назван «иудиным» — грехом предательства. Недаром традиция осуждает не римлян и не Пилата, а Иуду — соплеменника и сподвижника Христа: предать можно только своего. Глеб сам крестьянин, он знает, что такое крепостная кабала, но обрекает этой участи односельчан. В этом смысле он даже хуже садиста-помещика, который в крестьянах не видит людей — неудивительно, что ему их не жаль. Почему же все должны нести расплату за одного Глеба? А в том-то и дело, что он не один. Мужики у Некрасова разные. Рядом с Матреной, дедом Савелием, Ермилом Гириным и пр. — целая галерея добровольных рабов, холопов по призванию, стукачей, больших и мелких предателей… Новое время выдвигает из народа и такой малопривлекательный тип, как мужик-демагог: Каких-то слов особенных А тут прямо современные ассоциации возникают:Наслушался: Атечество, Москва первопрестольная, Душа великорусская. «Я — русский мужичок!» — Горланил диким голосом… Влас за крестьян ходатаем, Конечно, Некрасов не верит, что таковы мужики в большинстве. Но частица Иуды дремлет в душе каждого, даже очень хорошего человека.Живет в Москве... был в Питере... А толку что-то нет! Это доказывает история еще одного старосты, Ермила Гирина. Он справедлив и бескорыстен — но и на него нашлась проруха. При рекрутском наборе вместо своего младшего брата Ермил сдает сына вдовы. Угрызения совести едва не доводят его до самоубийства. И, даже исправив свой проступок, Ермил не хочет оставаться старостой. Этот случай рассказан не для «разоблачения» симпатичного персонажа. Здесь евангельский прототип — апостол Петр, трижды отрекшийся от Иисуса, когда того арестовывали. Даже в такой душе дремлет Иуда, хоть Петр и был уверен в обратном («никогда не соблазнюсь…»). Тем не менее именно ему, знающему искушение и грех, вверены ключи от царствия небесного. Иудин грех вырастает из заботы о своем благе, отдельном от блага ближнего («своя рубашка к телу ближе»). А сила народа — в единстве. Больше того, сам народ есть единство. Забывая об этом, он предает свою собственную сущность, отрекается от того, чем силен, и становится легкой жертвой притеснителей («разделяй и властвуй»). Поэма вообще богата евангельскими реминисценциями. Некрасов хотел поставить сложные вопросы — о предназначении, смысле жизни и счастье людей — в форме, доступной для самого широкого читателя. Между тем народ читал разве что пресловутого «милорда глупого» (популярный лубочный роман). Единственная серьезная книга, входившая в круг народного чтения, — как раз Евангелие. Его образы, мотивы, идеи были всем знакомы, и поэт на них опирается. Например, оттуда пришел в поэму образ двух жизненных дорог: одна — торная дорога «страстей раба», другая — тернистый путь честного человека (Мф., VII, 14-15); образ сева и сеятеля, который сопряжен с темой духовной проповеди (ср. знаменитый призыв: «Сейте разумное, доброе, вечное!»). Но и сам дух Евангелия близок некрасовской поэме. Путь «заступников народных» (среди которых Некрасов называет писателей — Белинского и Гоголя) сродни искупительной жертве Христа. Не только Иуде, но и Христу человек может быть сопричастен; выбор зависит от него. А от этого выбора, в свой черед, зависит будущее народа и страны. Рай, к которому зовет Некрасов, — земной. Его не обрести в одиночку, замкнувшись в собственной душевной гармонии. Путь к личному душевному спасению, игнорирующий беду ближних, неприемлем. Отставной дьячок толкует мужикам, что счастье — «в благодушестве». Но его прогоняют: «Проваливай!» И как бы ни был Некрасову симпатичен Гриша Добросклонов, поэт не разделяет его наивной веры, что отмена крепостного права вырвала самый корень зла. В многоголосном хоре поэмы радостные ожидания Гриши дополняются горькой песней нищего отставного солдата, зловещими посулами старого раскольника: Горе вам, горе, пропащие головы! Чьему пророчеству суждено сбыться — решать самим людям.Были оборваны — будете голы вы, Били вас палками, розгами, кнутьями, Будете биты железными прутьями! Веру в способность народа подняться до высоты христианского идеала — в массе, а не в отдельных лишь своих представителях, — Некрасов обретает в том, что в людях живет тяга к правде-справедливости. Недаром русское слово «правда», однокоренное с «праведностью», обладает полноценным вторым значением (truth, Wahrheit, vérité — «правда-истина», но не «правда-справедливость»). Уже в 1830-40-е гг. целые группы крестьян отправлялись искать мифическое Беловодье. Мужик-мечтатель Касьян («Записки охотника» Тургенева) рассказывает о земле, где «яблоки растут золотые на серебряных ветках и живет всяк человек в довольстве и справедливости». А в 1898 г. на поиски праведной земли были отправлены своими станичниками три уральских казака. Они объехали полмира: Одесса, Константинополь, Афон, Смирна, Патмос, Родос, Кипр, Бейрут, Сидон, Яффа, Иерусалим, Порт-Саид, Суэцкий канал, Цейлон, Сингапур, Сайгон, Гонконг, Шанхай, Нагасаки… В пьесе Горького «На дне» Лука рассказывает характерную для «правдоискательского» сознания историю: про человека, который попросил ученого найти в книгах праведную землю. А когда ее не обнаружилось, обругал ученого, пошел домой и удавился. Если нет такой земли — стало быть, и жить незачем. Основной посыл некрасовской поэмы — внешние перемены жизни сами по себе ничего не дают, пока ничто не меняется в людях. Не увеличится «сумма счастья» — ни общественного, ни личного, — пока действует принцип хаты с краю. Таким образом, последним произведением реалиста Некрасова стала народно-христианская утопия. Переживание огромности этого разрыва — между реальностью и идеалом («…жаль только, жить в эту пору прекрасную…») — закрепило в национальной памяти образ Некрасова как певца русской хандры. Свернуть сообщение Показать полностью

19 Показать 7 комментариев |

|

#картинки_в_блогах #времена_года

Ээро (Эрик) Ярнефельт (1863–1937). Звездное небо Вот и ёлочки подъехали… Суровый карельский пейзаж, эпический и лаконичный. Автор — известный финский художник-реалист. (В 2013 году Монетный двор Финляндии выпустил посвященную ему 10-евровую монету.) И у Ярнефельта замечательная в своем роде семья, с которой мы, в общем, знакомы. Его отец — Август Александр Ярнефельт — сенатор и генерал (российский, естественно), потомок старинного, хоть и обедневшего знатного рода. А мать принадлежала к фамилии балтийских немецких аристократов фон Клодт. Прадед Ээро, Карл Клодт, барон и генерал, участвовал в Бородинском сражении: его портрет висит в Эрмитаже, в Галерее героев 1812 года. Показать полностью

28 Показать 9 комментариев |

|

#даты #литература #поэзия #длиннопост