|

#история #книги #длиннопост

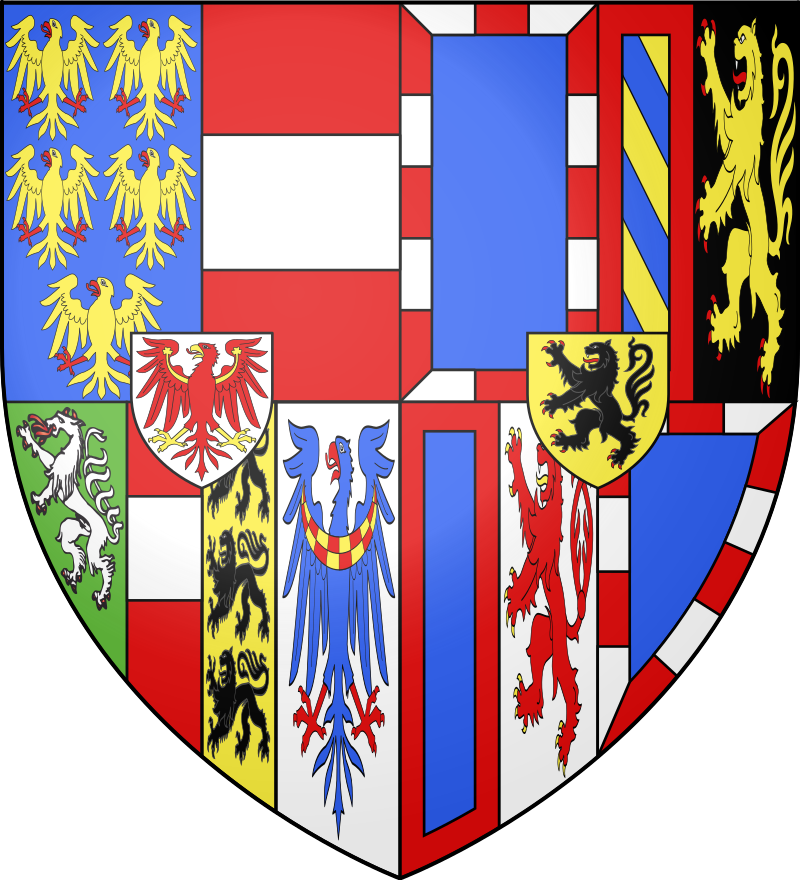

Мишель Пастуро. «Символическая история европейского Средневековья». Рассматривается проблема культурного символа и конкретное наполнение символов, связанных с растениями, животными, цветами (красками); геральдика (история гербов и флагов), шахматы, «артуровский цикл» и пр. Множество представлений и действий средневекового человека опираются на убеждение, что подлинная суть вещей заключена в их именах. Орех считается вредоносным деревом, потому что латинское nux связывается с глаголом nосеrе — «вредить». На яблоню распространяется та же логика: malus напоминает mal, т. е. «зло». Из-за своего имени яблоня превратилась со временем в древо запретного плода, причину грехопадения. Так что изучение средневековой символики должно начинаться с изучения лексики. В рыцарских романах XII-XIII вв. иногда говорится о вручении победителю турнира странной награды — щуки. Ни общая символика рыб, ни конкретное символическое значение щуки никак не могут объяснить выбор такого вознаграждения. Он объясняется именем: на старофранцузском эта рыба называется lus — от латинского «lucius» <да-да, Люциус — это «щука»!>, которое напоминает слово, означающее вознаграждение: los (от лат. laus). Для средневекового мышления между los и lus существует «естественная» связь, и она совсем не похожа на то, что мы сегодня назвали бы каламбуром. В сборниках средневековых рецептов практические и технологические рекомендации соседствуют с соображениями аллегорического и символического толка. Например, как объясняется в одном тексте конца XIII в., чтобы изготовить зеленую краску, нужно вымачивать медные опилки в уксусе либо в течение 3 дней, либо в течение 9 месяцев! Ритуал важнее результата: числа имеют скорее качественное, нежели количественное значение. В средневековой культуре и 3 дня, и 9 месяцев выражают почти одну и ту же идею, связанную с зарождением и рождением (или возрождением), прообразом которой в первом случае становится смерть и воскресение Христа, а во втором — рождение ребенка. Исключительно важный акт — наречение именем: имя тесно связано с судьбой носителя. История с Иудой: в Германии с XII в. его прозвище, Искариот (человек из Кариота), было разложено на ist gar rot («совершенно красный»). Красный становится цветом Иуды: в его сердце полыхает адское пламя, и изображать его следует с пламенеющими волосами, т. е. рыжим. Поцелуй Иуды. Кольмарский алтарь:  Христианское Средневековье придает новый статус животным, наделив их более или менее разумной душой и даже ответственностью за свои поступки. Отсюда — судебные процессы над животными. Особенно часто жертвами их становились свиньи. Типичный пример: в 1386 г. в Нормандии после 9-дневного судебного процесса — с участием адвоката! — свинья была казнена за убийство ребенка, причем местный виконт собрал на казнь крестьян не только с семьями, но и со свиньями, дабы они получили урок. Злосчастная свинья была одета в куртку и короткие штаны, штаны были на задних ногах, а на передних — белые перчатки. С XII по XVIII век епископы проклинали и отлучали от церкви полевых вредителей — лесных мышей и гусениц, предварительно вынеся им предупреждения. Прежде чем огласить решение об отлучении, гусеницам любезно предлагали удалиться на невозделанные поля, которые им специально для этого предоставят. Впечатления на гусениц это не производило. Третьим преступлением, за которое казнили животных (помимо убийства и потравы полей), было скотоложество; тут их казнили вместе с соучастниками (т. е. людьми). Кадр из фильма «Час свиньи», 1993:  Животные часто появляются на гербах. Символика льва двойственна: в Библии Дьявола сравнивают с «львом рыкающим»; с другой стороны, есть «лев из колена Иудина». На рубеже XI-XII вв. было найдено решение: сделать из плохого льва отдельное животное, со своим собственным именем, чтобы не путать его со львом христологическим, который уже практически занял трон царя зверей. Таким «запасным» животным стал леопард — не настоящий, а воображаемый. Формально геральдический леопард — тот же лев, изображенный в определенной позе: голова всегда анфас, тело в профиль; в то время как у льва голова и тело всегда изображены в профиль. В артуровских романах противопоставление щита со львом и щита с леопардом часто маркирует противостояние хорошего и плохого рыцарей (точно так же в эпических песнях щит со львом противопоставлялся щиту с драконом). В иконографии раннего Средневековья у животных двое лидеров — медведь и лев: медведь — в германской и кельтской традициях, лев — в библейской и греко-римской. После 1000 г. лев почти повсюду начинает брать верх, в основном благодаря позиции Церкви: в Библии медведь показан с дурной стороны. Коренной антропоморфный зверь, являвшийся объектом сомнительных верований и культов, во всех отношениях был для Церкви хуже льва — зверя экзотического, библейского, ничем не угрожавшего христианской религии. Дискредитирует Церковь и кабана, которого воспевали за храбрость римские поэты: храбрость стала преподноситься как жестокость. Ночной образ жизни, темная масть, глаза и клыки заставляют видеть в кабане зверя, который вышел из бездны ада. Кабан безобразен, он брызжет слюной, дурно пахнет, поднимает шум, у него полосатая щетина, дыбом стоящая на спине, а «из пасти у него растут рога». Напротив, оленя, чьи рога отрастают заново (мотив воскресения), теологи превращают в чистое и целомудренное животное, эмблему Христа — наряду с агнцем или единорогом. Ради этого играют на созвучии слов, сближая servus и cervus (Спаситель). Возвышая оленя, которого античные охотники считали трусливым и недостойным внимания, и принижая кабана, средневековая Церковь постепенно перевернула иерархию охоты. В раннем Средневековье охота на кабана была аристократическим ритуалом, но постепенно она становится уделом мелких сеньоров, не имеющих таких обширных земельных угодий, где можно было бы устроить охоту на оленя (которая в позднем Средневековье получает статус «королевской». В четырех случаях из пяти животные присутствуют в изображениях ковчега, и среди них всегда есть лев. С ним соседствуют чаще всего медведь, кабан и олень. Лошади в ковчеге не было вплоть до XIII века: она была чем-то большим, чем просто животное: ее место рядом с человеком. Бедфордский мастер. Исход из ковчега (миниатюра XV века):  Древесина для средневековой культуры — прежде всего живой материал, она часто противопоставляется материалам мертвым (камню и металлу). Она не такая прочная, зато более чистая, благородная и близкая человеку. Дерево живет и умирает; оно подвержено болезням и имеет недостатки; оно индивидуализировано. А любой металл в некой степени инфернален: он добыт в недрах земли, а потом обработан огнем — злейшим врагом дерева. Он порожден тьмой и подземным миром, это продукт трансфигурации, схожей с колдовством. Поэтому в ценностной шкале ремесел кузнец и плотник друг другу противопоставлены. Кузнец, разумеется, фигура необходимая, но он еще и колдун, имеющий дело с железом и огнем. Плотник, напротив, ремесленник скромный, но уважаемый: он работает с благородным и чистым материалом. Не случайно традиция сделала Иисуса сыном плотника, хотя канонические тексты не говорят ничего конкретного о занятии Иосифа. Лесоруб, угольщик и кузнец, наряду с мельником (жадиной и спекулянтом) и мясником (богатым, жестоким и кровожадным), составляют пятерку самых сомнительных профессий в крестьянской культуре. В куртуазных романах авторы иногда изображают доблестного рыцаря, который заблудился в лесу и вынужден спрашивать дорогу у страшного угольщика. Для читателей такая встреча воплощала столкновение двух крайностей: это самый дикий социальный контраст, который только можно себе представить. Особенно мрачной репутацией из растений наделен орех — благодаря злосчастному созвучию со словом «вредить» (впрочем, орех действительно способен выделять отравляющие вещества), а также тис, который растет на песчаных равнинах, торфяниках и странным образом всегда остается зеленым — как будто, заключив сделку с дьяволом, он приобрел нечто вроде бессмертия. В легендах и преданиях он ассоциируется с потусторонним миром и смертью: по-немецки и по-итальянски он зовется «деревом смерти» (Todesbaum; albero della morte). Это дерево встречается на кладбищах; оно связано с трауром и самоубийством. В нем все ядовито: листья, плоды, кора, корни и особенно сок, который входит в состав многих ядов. Ни одно животное не притрагивается к тису. Средневековые английские лучники использовали луки и стрелы именно из тиса. Положительным символическим значением наделялась липа — звезда фармакопеи и поставщик прочих полезных вещей, от меда до лыка. Это дерево также связано с покровительством и властью сеньора: ее сажают перед церквями, под ее кроной вершат правосудие (эту роль она делит с вязом и дубом). Знаменитый дуб Людовика — символ правосудия: «Летом после мессы он зачастую отправлялся в Венсенский лес и садился под дубом, прислонившись к стволу, и повелевал нам садиться вокруг него. И все тяжущиеся приходили с ним говорить, и ни стража, ни кто другой им не препятствовал». Лилия приобретает отчетливый религиозный смысл. Истоки его обнаруживаются в стихе Песни песней: «Я нарцисс Саронский, лилия долин!» Мало-помалу она становится в иконографии основным символом Девы Марии. В 1211 году появляется знаменитый гербовый щит, усеянный лилиями (гербов в Европе не существовало до середины XII века). Лилия стала знаком покровительства Царицы Небесной. Король Франции — один из немногих христианских монархов, на гербе которого не фигурируют животные; свои эмблемы он черпает из растительного мира: лилия, цветущий жезл и скипетр, пальмовая ветвь (христологический атрибут и знак власти), венец, украшенный цветами или геральдическими лилиями либо декорированный растительными мотивами (трилистником, пальметтами, листьями сельдерея). Герб Капетингов. Белый знак над лилиями щита — бризура — указывает на принадлежность наследнику:  Раздел о символике цветов в целом повторяет содержание серии работ «История цвета» (см.: https://fanfics.me/message505869). Дополнительно: Значение цветов в жизни Церкви (литургии). Белый, символ чистоты, используется в праздниках, посвященных ангелам, Деве Марии и исповедникам, на Рождество и на Богоявление, в Великий четверг и в Воскресение Христово, на Вознесение и в День всех святых. Красный напоминает о крови, пролитой Христом и во имя Христа: он задействован в праздниках, посвященных апостолам, мученикам и кресту, а также на Пятидесятницу. Черный, связанный с трауром и покаянием, используется в заупокойных мессах и во время Рождественского поста, в День святых Невинных Младенцев Вифлеемских, а также с Семидесятницы и до Пасхи. Наконец, зеленый привлекается в те дни, когда не подходят прочие цвета, ибо он «является промежуточным цветом между белым, черным и красным». Реймсский собор 1148 г. осудил «непристойное многообразие цветов» в одежде. С XIV века война с многоцветностью сосредотачивается на полосатых костюмах или двуцветных сочетаниях. Для духовного лица быть застигнутым в полосатой одежде — позор. В иконографии в полосатую одежду одеты изгои, грешники, предатели и вообще все подозрительные персонажи. Рыжий цвет ощущается как «плохой», соединяющий худшие символические качества красного и желтого. Появляется целая вереница рыжих изменников: Каин, Далила, Саул, Ганелон, Мордред. С начала XIV в. одним из негативных маркеров становится, вдобавок к рыжей шевелюре, леворукость. Левая рука — это рука врагов Христовых («…и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую»). Поэтому на некоторых изображениях ей пользуются судьи Христа (Каиафа, Пилат, Ирод) или палачи. Иуда тоже постепенно превращается в левшу: кошелек с тридцатью сребрениками он берет (и отдает) именно левой рукой; левой рукой держит за спиной украденную рыбу, на Тайной вечере левой рукой подносит ко рту кусок хлеба, ею же закрепляет веревку, чтобы повеситься. Красильное ремесло в средние века представлялось сомнительным и даже дьявольским: оно было запрещено клирикам и противопоказано добропорядочным людям. Соединять, смешивать, сплавлять, амальгамировать — все эти операции считаются инфернальными, ибо нарушают природу и порядок вещей, установленные Творцом. Все, кто профессионально имеет с ними дело (красильщики, кузнецы, аптекари, алхимики), вызывают страх и подозрение: они как будто бы обманывают материю. Кстати, ремесленники и сами опасаются совершать некоторые операции: например, красильщики не рискуют смешивать два цвета, чтобы получить третий. Их наслаивают, накладывают друг на друга, но, по сути, не смешивают. Красильный чан (иллюминованная рукопись XV века):  Гербы появились одновременно в разных областях Западной Европы, в результате слияния различных эмблематических элементов в единую систему, и в начале XIV в. захватили весь Запад. Они заимствуются с изображений на знаменах, печатях, монетах и щитах. Знамена и ткани снабдили геральдику цветами и их сочетаниями, некоторыми геометрическими формами. От боевых щитов происходит привычная треугольная форма геральдического щита и использование мехов. Известно около миллиона средневековых гербов, причем около половины принадлежат людям незнатного происхождения. Никогда ни в одной стране ношение гербов не было исключительным правом какого-то одного сословия. Гербовой фигурой становится далеко не все что угодно, по крайней мере, до позднего Средневековья. Сначала было только 20 таких фигур; до конца XIII в. их стало примерно 50. Треть списка составляют животные (с большим отрывом лидирует лев), треть — устойчивые геометрические фигуры, образуемые путем деления щита на некоторое число зон или секторов, и еще треть — малые фигуры, также более или менее геометрические, которые могут размещаться в любом месте гербового щита: безанты, кольца, ромбы, звезды, гонты. Растения (кроме лилии и розы), предметы (оружие, орудия), части человеческого тела на гербах редки. С середины XIV века возникает тенденция к усложнению композиции. В семейных гербах часто добавляются второстепенные фигуры с целью обозначить брачный союз, родство, разделение семьи на несколько ветвей; либо же щит делится на все большее и большее число секций, чтобы объединить несколько гербов. Задние планы щита выступают в качестве отправной структуры; средний и передний отражают добавления, помогая различать разные ветви семьи. Начиная с XIII века, в рамках одной семьи только глава старшей линии носит герб целиком. Все остальные (сыновья при жизни отца — либо, если отец умер, младшие братья при жизни старшего брата) должны вносить в герб незначительные изменения, которые показывают, что они не являются главой старшей линии. Эти изменения называются бризурой. По гербу владельца сразу видно, каким именно по счету сыном он является. Женщин это не касается: незамужние дочери носят тот же герб, что и отец, а замужние — составленный из гербов мужа и отца. Бризуры главным образом встречаются во Франции, в Англии, Шотландии, Нидерландах, прирейнской Германии и Швейцарии. Название фигуры и имя владельца герба иногда соотносятся напрямую: Гуго де ля Тур носит на гербе башню, tour; Тома де Лё (Leu), или Тома Волк, — волка; Рауль Кювье — кадку, cuvier. Bar (рыба-усач) — у графов Бара; boules (шары) — у графов Булонских; falke (сокол) — у семейства Фалькенштейн. Название фигуры может соотноситься только с частью имени владельца герба. Гильом де Каправилль просто помешает на щит козу (сарrа); сеньоры д’Оржемон — три колоса ячменя (orge). Связь может быть и аллюзивной — например, когда в имени семьи заключено слово porte (дверь, врата), а на гербе помещены ключи; либо строиться на созвучии с названием цвета (Росси имеют герб с полностью червленым полем). Иногда задействованы несколько фигур, составляющих нечто вроде рeбуса: графы Гельфенштайн объединяют в гербе слона (Elefant) и камень (Stein); на гербе Кьярамонте изображена гора (monte), а над ней звезда (chiara — свет). В Германии и германских странах говорящих фигур было особенно много. Эта связь, которая напоминает нам каламбур, отнюдь не считалась унизительной. Графы Хеннeберг гордо демонстрируют курицу (Неnnе), сидящую на горе (Berg). Графы Тирштайн развлекаются тем, что меняют животное (Tier) на своем гербе: то это лань, то собака, иногда волк или баран — однако, каков бы ни был зверь, он всегда стоит на камне (Stein) так, чтобы две фигуры вместе составляли говорящий рeбус. А Волькенштейны демонстрируют герб с полем, разделенным диагональной линией в форме облаков (Wolken). Когда средневековым герольдам не известен чей-либо герб, они выдумывают говорящие гербы. Так, королю Португалии приписали щит с воротами (porte), королю Галисии — щит чашей (calice), а королю Марокко — с тремя шахматными ладьями (rocs). Щуки (lus) на родовом гербе Lucy из Уорикшира:  Цвета и фигуры на щите используются и комбинируются не в случайном порядке. Главное правило касается использования цветов. Их всего шесть: белый, желтый, красный, синий, черный и зеленый. Это абсолютные цвета: оттенки не берутся в расчет. К примеру, на французском королевском гербе (лазоревое поле с золотыми лилиями) лазурь может оказаться небесно-голубой, синей, ультрамариновой, а лилии могут быть светло-желтыми, желто-оранжевыми или даже золотистыми — это неважно. Главное — правила сочетания цветов на щите. Первые гербы, всегда двухцветные, были визуальными знаками, которые должны были считываться на расстоянии. А красный лучше различим на белом или желтом, а не на синем, черном или зеленом. В итоге цвета разделяются на две группы: в первой — белый и желтый, во второй — красный, черный, синий и зеленый. Нельзя совмещать цвета из одной и той же группы. Например, щит с фигурой льва. Если поле его красное, то лев может быть белым или желтым, но не синим, не черным и не зеленым. И наоборот: если поле щита белое, то лев может быть красным, синим, черным или зеленым, но только не желтым. Сходная система работает в цветах флагов. Зеленый не может соприкасаться ни с черным, ни с красным — и должен быть обязательно отделен от них с помощью белого или желтого. Эту геральдическую классификацию цветов, явно чуждую исламским традициям, как, впрочем, и другим культурам, Европа постепенно навязала всему миру. В 2004 г. из 214 флагов независимых государств 187 подчинялись правилу комбинации геральдических цветов, которое было придумано на турнирной площадке где-то между Луарой и Рейном в первой половине XII в. Когда флаг как условный знак повстанческой организации со временем становится официальным флагом нового государства, уже мало кто может или хочет вспоминать причины, определившие выбор его фигур и цветов. Когда мир восстановлен и с бывшим угнетателем подписаны договоры, лучше скрыть слишком провокативные мотивации или идеи. Новое государство должно иметь флаг мирный, а не агрессивный, обращенный в будущее, а не в прошлое. Поэтому его переосмысливают: перетолковывают фигуры, придают иное значение цветам, вкладывают в него затасканную символику, связанную с миром, свободой, братством, процветанием или, еще того банальней, с землей, небом, морем, лесом и т. д. И через несколько десятилетий сами начинают во все это верить. В 1889 г. Бразилия, провозглашенная республикой, не только сохранила зеленый цвет, присутствовавший в эмблеме императорского дома Браганса (после он был переосмыслен как цвет амазонских лесов!), но также заодно оставила и императорскую державу, просто преобразовав ее в армиллярную сферу, призванную напоминать о первых португальских мореплавателях. До 1910 г. в гербе и флаге Португалии фигурировали синий и белый — геральдические цвета португальских королей. После революции встал вопрос о новом республиканском флаге. Какие выбрать цвета? Синий и белый исключены: они напоминают о поверженной монархии. Желтый тоже: он отсылает к могущественной и не слишком любимой соседке — Испании. Значит, выбирать приходится из зеленого, красного и черного. И в 1911 г. был выбран зелено-красный флаг. Это один из редких европейских флагов, в которых нарушается правило геральдических цветов: изумруд и червлень соприкасаются друг с другом (впрочем, выбор черного цвета в сочетании с зеленым или красным точно так же нарушил бы правило). Герб Марии Бургундской, составленный из гербов ее отца Карла Смелого (справа) и мужа — Максимилиана I Габсбурга, императора Священной Римской империи (слева):  О шахматах. Шахматы пришли с Востока, но в Библии о них ничего не говорится. Легенда приписывает их создание то Аристотелю, то Александру Македонскому. В Средние века шахматные фигуры часто встречаются в сокровищницах церквей или аббатств. Церковь вообще-то осуждала игру, но в сравнении с игрой в кости шахматы предполагают отказ от элемента случайности, азарта. И в середине XIII века игра в шахматы уже разрешается уставами некоторых религиозных общин — при условии не играть на деньги. Христиан смущало само развитие шахматной партии и ее цель: одержать победу, поставив королю противника мат. Это противоречило обычаям феодальных войн, где королей не принято было брать в плен или убивать и где битвы не были решающими. Все заканчивается, когда наступает ночь или приходит зима, а не когда противник разгромлен. Это отчетливо видно на примере турниров — подобия войны, когда по завершении дня победителем объявляется тот рыцарь, который проявил себя как лучший боец, а не тот, который разбил всех противников. Шахматная партия похожа на сражение, а не на войну: для средневековых христиан это две разные вещи. Настоящие сражения случаются редко, и функция их близка к той, что выполняет Божий суд. Война же состоит из нескончаемых боев между маленькими группами, из беспрестанных налетов, безрезультатных стычек, случайных набегов, поисков наживы. Этот ритуал организует повседневную жизнь сеньора и его рыцарей. Однако на рубеже XII-XIII вв. войны с неверными постепенно привили христианам привычку к сражениям. Названия шахматных фигур после распространения игры в Европе трансформировались. Только король (шах), всадник (конь) и пехотинец (пешка) в общем не вызывали вопросов: было понятно, о ком идет речь. Совсем другой случай с советником короля, визирем (арабск. фирзан → ферзь), которого на Западе постепенно (XIII в.) превратили в королеву. Шахматные фигуры стали пониматься скорее как королевский двор, а не как армия. Но тут возникло затруднение: христианский король мог иметь нескольких советников, но не нескольких жен; при этом, как и в современных правилах, «продвижение» пешек превращало их в королев. Поэтому пешки, прошедшие все поле, стали именоваться «дамками», а «королевой» стали называть только одну фигуру, составляющую пару с королем. Еще более сложный случай с фигурой слона. В индийской игре он олицетворял собой всю армию, в которой элефантерия замещала или усиливала кавалерию. Арабы сохранили слона, но сильно его стилизовали, так как ислам запрещал фигуративные изображения живых существ. От слона остались только бивни — роговидные выступы над туловищем. Христиане не поняли смысла этой фигуры и вносили различные изменения в ее внешний облик. Опираясь на арабское аль фил (слон), из которого на латыни получилось alfinus, а затем auphinus, они превратили слона в графа (старофранц. daufin), в сенешаля, в дерево или в знаменосца (итал. albero, alfiere). Еще чаще, отталкиваясь от формы роговидных выступов, венчающих фигуру, видели в ней то епископскую митру, то шутовской колпак. До сих пор в англо-саксонских странах остался епископ (bishop) в митре, в других странах это же место занимает шут в колпаке. Что же касается колесницы, то она превратилась в верблюда, потом в целую сцену с двумя персонажами (Адама и Еву, архангела Михаила, убивающего дракона, бьющихся на копьях рыцарей). Тура (башня) вытеснила их довольно поздно и по не совсем понятным причинам. Возможно, латинское rochus (арабск. рух — колесница), сблизилось с итальянским госса (крепость). Только в XV в. эта фигура окончательно приняла облик башни. Главное отличие от современных шахмат: королева (бывший «визирь») имела меньший вес на шахматной доске: она могла ходить только по диагонали и не больше чем на одну клетку за ход. Когда в конце XV в. королева стала ходить на любое число клеток, и не только по диагонали, но и по горизонтали и вертикали, игра преобразилась: партии стали более динамичными и разнообразными. До этого времени самой сильной фигурой на доске оставался альфин (шут или епископ, бывший слон из восточной игры), который ходил по диагонали на любое количество клеток. Рок (современная ладья), напротив, могла перемещаться по горизонтали или по вертикали не более чем на три клетки за ход. По силе она была примерно равна коню, который, как и сегодня, ходил на четыре клетки. Король мог ходить в любых направлениях на две, три или четыре клетки, если находился на своей половине поля, но только на одну клетку — на поле противника. Пешка также могла ходить на одну клетку только по вертикали вперед. Эти правила объясняют, почему партии были долгими и не очень оживленными. Они больше состояли из череды «поединков» фигуры с фигурой, нежели из масштабных, стратегически продуманных сражений на всем шахматном поле. До конца XII в. партия, как и феодальная война, не обязательно заканчивалась победой или поражением одной из армий: если королю поставлен мат, его перемещают на одну или на несколько клеток и игра возобновляется. Брать в плен или убивать короля противника, даже символически, подло, низко и даже смешно. Победитель, ежели таковой имеется, — не тот, кто поставил противнику мат, а тот, кто, как на турнире, наносил более красивые удары. В течение XIII в. партии стали короче, и за счет возможности поставить мат в них стал определяться победитель. Сначала на Пиренейском полуострове, потом в Италии, а затем и по всей Западной Европе организуются «чемпионаты». Но до конца Средневековья самыми сильными игроками на Западе остаются итальянцы и испанцы, а впоследствии — португальцы. Шахматные фигурки с острова Льюис <и тут сразу вспомнился фанфик!>, XII век:  Об «артуровских» именах. Начиная с середины XIII в. на севере и на западе Франции, в Англии, во фламандских и рейнских областях, в Баварии и в Тироле встречаются люди, которые носят имена Гавейн, Тристан, Ланселот, Персеваль, Боор и т. п. В эту эпоху культура крестьян не слишком сильно отличается от культуры мелких сеньоров. Культурные различия маркируются скорее между духовенством и мирянами, а также городом и деревней. Артуровская легенда принадлежит прежде всего культуре сельской — как замковой, так и простонародной. Ее распространение связано с возрастанием числа артуровских турниров и зрелищ, вдохновленных романами Круглого Стола. С 1230-х гг. короли, князья, сеньоры и рыцари «играют» в короля Артура и его собратьев по Круглому Столу, воссоздавая их подвиги и авантюры. В конце XIII в. артуровская легенда попадает и в городскую среду. Некоторые буржуа в крупных ганзейских городах тоже начинают устраивать артуровские праздники и турниры. Постепенно эта мода распространяется на всю Францию, Нидерланды, Италию и Испанию. <Вот она, традиция ролевых игр!> Артуровские имена как крестильные давали детям разных сословий, но охотнее всего в XIV-XV вв. их использовала мелкая знать и богатые горожане. За исключением имени Артур — традиционного крестильного имени некоторых знатных родов — у высшей знати эти имена после XIII в. встречаются редко. В 1501 году на личных печатях встречаются имена: Тристан — 120 примеров Ланселот — 79 Артур — 72 Гавейн — 46 Персеваль — 44 Ивейн — 19 Галеот — 12 Боор — 11 Лионель — 7 Сагремор — 5 Паламед —5 Другие — 11 Легенда о Тристане превосходила по популярности легенды о Ланселоте, Артуре — и тем более о Граале и Персевале. О том же говорит число сохранившихся рукописей и иконография (миниатюры, настенная живопись и гобелены). Из примерно 40 000 печатей лишь около 550 принадлежали женщинам. Среди них нет ни одной Гвиневеры — и только три Изольды. Лишь в XVII–XVIII вв. популярность артуровских имен начала угасать, но во второй половине XIX века воскресла благодаря стихам Теннисона и картинам прерафаэлитов (Морриса и Берн-Джонса). Э.Берн-Джонс. Мерлин и Вивиан, 1877:  4 февраля 2022

18 |