|

#история #книги #длиннопост

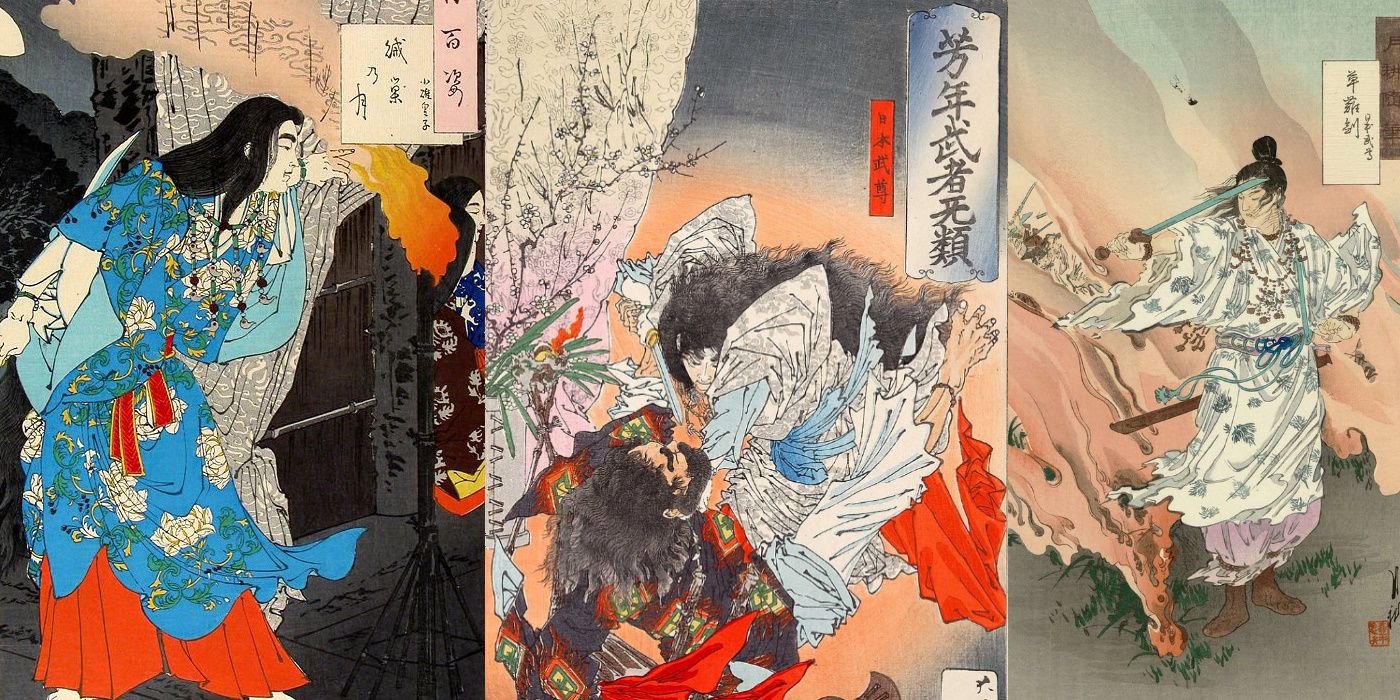

Айвен Моррис. Благородство поражения: трагический герой в японской истории. М., 2001. Автор — английский японист и переводчик, друг Юкио Мисимы, чьей памяти и посвящена эта книга о специфике японского менталитета в восприятии и оценке «героического». В японском языке есть термин хоганбиики (букв. «симпатизирование лейтенанту»), обозначающий сочувствие к проигравшей стороне. Но это сочувствие особого рода: оно появляется в таких обстоятельствах, что направлено как бы снизу вверх: • Герой борется за заведомо обреченное дело, не имея никаких корыстных мотивов, причем его борьба обычно приводит к поражению не только сиюминутному, но и окончательному, так как оказывается на руку его врагам. • Упомянутые враги очень часто являются не только успешными и проницательными политиками, но — в исторической перспективе — и гораздо более полезными для страны деятелями. • Тем не менее культурная традиция назначает их на роль «злодеев», из зависти, корысти и прочих низких чувств губящих благородного героя, а упомянутый герой превращается в кумира нации, невзирая на свой неуспех и на историческую сомнительность своих целей: главное — искренний порыв! Симпатия к проигравшему храбрецу уходит корнями в древнюю японскую традицию, признающую особое благородство героя, чья прямодушная искренность не позволяет идти на компромиссы, необходимые для мирского успеха. Разумеется, и в истории Запада были великие люди, принципиально не имевшие возможности достичь своих целей; но почитатели, например, Наполеона редко занимаются периодом после Ватерлоо, тогда как будь он японцем — именно последствия поражения заняли бы центральное место в героической легенде. (Хотя и Западу известны Эдип и Дон Кихот.) Героический неудачник своей жертвенной судьбой доказывает, что в жизни существует нечто гораздо более значимое, чем материальное изобилие и эгоистические интересы. Далее рассматриваются 10 таких примеров. 1. Первый — фигура легендарная, имевшая, вероятно, нескольких прототипов (его образ в начале и в конце жизненного пути очень различен). Это принц Ямато Такэру (I в. н.э.) — сын императора, за буйный нрав и жестокость сосланный отцом на запад для усмирения непокорных племен. Когда он исполнил эту миссию и вернулся в столицу, отец снова отправил его покорять — на сей раз восточных варваров (нет ничего опаснее героя, болтающегося без дела!). Попутно Ямато Такэру справился с рядом местных зловредных божеств. Но даже самый героический герой обречен, если начинает систематически бросать вызов богам. От козней одного такого божества — духа горы — принц и погиб. После смерти он, согласно легенде, обернулся белой птицей и улетел: служители, явившиеся к его гробнице, увидели, что саван пуст, а тело исчезло (аллюзия к евангельскому мотиву). В отличие от Запада, с его противопоставлением людей оружия и людей искусства, в Японии эти занятия никогда не рассматривались как несовместимые. Более того, поэтическое чувство служило подтверждением мужества и искренности воина: уходя из жизни, он имел достаточно присутствия духа, чтобы сложить чувствительные стихи. Такие стихи оставил после себя и Ямато Такэру, и все следующие герои. Ямато Такэру в костюме служанки готовится к поединку (гравюра Цукиока Ёситоси, XIX в.):  2. Второй герой жил в VI веке. Это уже определенно историческая личность, но о нем не известно почти ничего, кроме обстоятельств смерти. Смерть для японского воина даже важнее, чем жизнь: она подводит жизни итог. Самой «плохой», позорной смертью является казнь от рук врага. Она уничтожала репутацию полностью — так, как не могло этого сделать никакое проигранное (с кем не бывает) сражение. Харакири утвердилось с XII века, но побежденные воины прибегали к самоубийству, чтобы избежать плена, еще раньше. И первым задокументированным стал случай некоего скромного воина по имени Ёродзу. В 587 г. произошло вооруженное столкновение двух могущественных кланов, боровшихся за влияние: Мононобэ и Сога. Ёродзу сражался на проигравшей стороне (в историческом плане обреченной: Мононобэ отстаивали консервативную стратегию развития страны). Оставшись в одиночестве, окруженный врагами, Ёродзу убил столько противников, сколько смог, а потом сломал свое оружие и перерезал себе горло. Враги собрались разрубить его тело на части, но в этот момент (гласит предание) разразилась страшная гроза; откуда-то появилась белая собака, которая взяла голову Ёродзу в зубы и положила ее на древний курган, где впоследствии и умерла, отказываясь от пищи. Правитель был так поражен этим, что приказал захоронить останки Ёродзу в специальной гробнице. (Вместе с собакой, да!) Поступок Ёродзу есть первый пример демонстрации кардинальной для японского воина ценности — макото (чистота устремлений, позволяющая не дорожить вульгарными земными благами). Макото даже выше, чем любая «правота». Конец битвы Мононобэ и Сога (гравюра XIX века):  3. В VII веке жил некий принц Арима — исключительно жертвенная, страдальческая личность, практически ничего не успевшая сделать за свои 18 лет, в отличие от своего кузена — принца Нака, который, напротив, много чего успел. Но именно потому, что Нака был излишне эффективен и удачлив, о нем не грустил ни один великий поэт, а предание отвело ему роль холодного, расчетливого политика, ходившего с правильных карт и выжившего. Когда принцу Арима было 5 лет, клан Сога, два века верховодивший в стране, наконец пал. Новым императором должен был стать Нака, но он предпочел сохранить за собой статус наследного принца, и на престол взошел отец принца Арима — император Котоку. У сдержанности Нака были две причины. В качестве принца, не обремененного многочисленными церемониальными обязанностями, лежащими на императоре, он мог направить всю энергию на нужные ему реформы. А хотел он, ни много ни мало, перестроить Японию по образцу Китая — страны с совершенно другой политической, экономической, юридической и военной системой (зато жестко централизованной). Другой причиной была любовная связь принца Нака с женой императора Котоку, которая вдобавок приходилась Нака единоутробной сестрой. Сев сейчас на трон, Нака подверг бы эту сторону своей жизни более пристальному вниманию, чем было желательно. Император, будучи человеком покладистым, кое-как мирился с таким положением, но оно становилось все более ложным. Арима, еще мальчик, тоже переживал унижение отца. Его мачеха в качестве любовницы его же двоюродного брата создала для Аримы своеобразную ситуацию «японского Гамлета». Тем временем Нака не забывал о возможных помехах на своем пути к престолу и уверенно устранял потенциальных соперников, пока они не успели набрать силу. Когда принцу Арима исполнилось 18 лет, Нака решил, что теперь он может стать опасен — если не сам, то в качестве центра оппозиции. Арима был запутан в инсценированный заговор, приговорен к смерти и задушен. «Японскому Гамлету» не удалось даже посчитаться с врагами, как европейскому. А Нака в свой срок стал императором. Гибель Аримы в японской истории — аналог осыпания лепестков сакуры в японской поэзии: обреченность смертного человека эстетизирована в образе хрупкого, невинного юноши, павшего жертвой холодного коварства и расчета. Могила принца Арима (г.Кайнан, о.Хонсю):  4. В конце IX века, в хэйанскую эпоху, страной уже давно управлял клан Фудзивара, фактически контролировавший императоров и занявший все видные государственные посты. И вот в 887 г. новый император Уда решил не только царствовать, но и править. Одним из тех, кого Уда избрал себе в союзники, стал его выдвиженец — провинциальный губернатор и мирный ученый-китаист Сугавара-но Митидзанэ, который таким образом увяз в малоизвестной ему области — политике — и честно поддерживал своего суверена в противостоянии с Фудзивара. Когда же в 31-летнем возрасте Уда отрекся от престола в пользу своего 13-летнего сына (отречения императоров даже в 20-25 лет были обычной практикой и фактически отдавали реальную власть в руки регентов), Фудзивара воспользовались молодостью нового императора, чтобы возвести на Митидзанэ поклеп, обвинив, ни много ни мало, в попытке переворота. К счастью, хэйанская эпоха была на диво мирной и культурной, а Фудзивара, в прочих отношениях довольно злокозненные, славились отсутствием привычки физически расправляться со своими противниками. Для Митидзанэ дело кончилось «почетной ссылкой» — назначением на должность губернатора на край японского света: остров Кюсю. Где он и умер через пару лет, всеми забытый. Впрочем, в любое другое время человек, неудачно противопоставивший себя правящим силам своей страны, имел очень мало шансов на мирную кончину. Митидзанэ повезло с врагами. И вот тут-то началось веселье. На Фуздивара, успевших вполне восстановить свое влияние при дворе, посыпались удары. Они и их сторонники стали умирать один за другим; среди жертв оказались и два наследных принца из этого рода. Дошло до того, что во дворец ударила молния, убив одного из Фудзивара. Это, естественно, приписали проискам разъяренного духа покойника. Для умилостивления Митидзанэ ему посмертно присвоили все высшие придворные ранги и должности, воздвигли храм, а в конце концов произвели в ранг синтоистского божества — покровителя учения, литературы и каллиграфии, а также бога грома (молния, убившая его врага!) и божества, покровительствующего пострадавшим за свою искренность. Реальные же факты таковы, что Фудзивара были вполне успешными политиками, а вот о заслугах и трудах Митидзанэ нам известно лишь по устным преданиям (где Фудзивара фигурируют как бездарные злодеи, сгубившие добродетельного и талантливого ученого). На самом деле имя в истории Митидзанэ обеспечила исключительно несправедливая ссылка. Митидзанэ в ссылке (Кобаяси Киётика, гравюра конца XIX в.):  5. В XII веке разгорелось противостояние двух агрессивных военных кланов — Тайра и Минамото. Лидер Минамото был убит, но глава клана Тайра сделал крупную ошибку, оставив в живых его младших сыновей (по слухам, он влюбился в их мать). Они воспитывались в разных местах и когда выросли, то начали бороться с Тайра. Младшему из них, Минамото-но Ёсицунэ, было всего 26 лет, когда он одержал решительную победу над Тайра после пяти лет блестящих военных операций (см. знаменитую «Повесть о доме Тайра» и беллетризованное «Сказание о Ёсицунэ»). После этого окончательно испортились его отношения с братом Ёритомо, главой клана. Тот начинал работу по созданию в стране военного правительства — бакуфу, которому было суждено положить конец хэйанской эпохе и окончательно отобрать реальную власть у императора, передав ее сёгунату. Ёсицунэ был ему больше не нужен, более того — опасен своей популярностью и слабым понятием о дисциплине. Масла в огонь подлил император, который, чуя опасность, стал натравливать обоих братьев — своих потенциальных врагов — друг на друга: сначала он повелел Ёсицунэ «наказать» Ёритомо как врага престола, а позже отдал аналогичный приказ Ёритомо. Наконец брат подослал к Ёсицунэ наемного убийцу. Покушение не удалось, но отныне Ёсицунэ был объявлен вне закона и превратился в скитающегося беглеца. Любимая наложница Ёсицунэ, Сидзуки, была арестована, а рожденный ею сын убит по приказу Ёритомо. Традиционно принято подчеркивать юность и уязвимость Ёсицунэ, даже беспомощность: в пьесах театра Но и Кабуки его роль обычно исполняют дети или женщины. Легенда, сделавшая Ёсицунэ красавцем, заодно превратила его в пассивного страдальца, обязанного жизнью изобретательности своего друга — монаха-воина Бэнкея: отдаленно они напоминают Дон-Кихота и Санчо Пансу. Ёсицунэ наконец укрылся на востоке, у своего старого покровителя; но тот вскоре умер, а его сын предал беглеца. На захват Ёсицунэ были брошены крупные военные силы, его немногочисленные сподвижники убиты, а сам он совершил сэппуку. Его голову отправили брату; но легенда часто утверждает, что голова была «не та», а на самом деле Ёсицунэ спасся, через Хоккайдо и Сахалин достиг Монголии и там стал известен как Чингис-хан (по другой версии — стал основателем манчжурской династии). (Вот вам и «уползанческие» фанфики — не нами придумано, не нами и кончится!) А военное правительство бакуфу, созданное Ёритомо в Камакура, получило реальную власть. Сам он взял себе титул сёгун — верховный главнокомандующий. Сёгунат просуществовал целых 7 веков. Но успешного политика легенда превратила в мрачного завистника. Спектакль Кабуки: актер Дандзюро VIII в роли Ёсицунэ (гравюра Утагава Кунисада):  6. А теперь «японский Баярд». Кусуноки Масасигэ — национальный герой-«роялист» — жил в XIV веке. В отношении его также сработала уже знакомая схема: преклонение потомков ему обеспечило героическое поражение, а его успешный (и творческий в историческом смысле) соперник был заклеймён общественным мнением. Реальная власть к тому времени уже находилась в Камакура, в руках сёгуната — конкретно клана Ходзё, который справлялся неплохо. Но в 1318 г. на трон взошел император Годайго — и начался спор о престолонаследии. В обход принятой практики — чередование представителей разных линий — Годайго пожелал назначить наследником собственного сына (нечто подобное у нас было при Мономахе!), таким образом бросив вызов власти сёгуната. Но у него были проблемы с военными силами. Согласно преданию, никому не известный Кусуноки был призван потому, что императору приснился сон, где фигурировали темы «юг» и «дерево» (эти два иероглифа образуют фамилию Кусуноки). Достоверные сведения о нем имеются только с 1331 г., когда он появляется перед императором, и до его смерти через 5 лет. Вероятно, он был профессиональным военным, едва ли высокого рода — что-то вроде «яростного самурая», каких играл Тосиро Мифунэ. Кусуноки начал вести успешные военные действия против сёгуната — и продолжал, даже когда непокорного императора сместили и отправили в ссылку. Он проявил себя как блестящий тактик и мастер военных хитростей. Это произвело впечатление на одного из генералов противника — Асикага Такаудзи, и тот перешел на сторону Кусуноки. Вместе им удалось низвергнуть клан Ходзё и вернуть на престол императора Годайго. Годайго тут же продолжил свою политику — утопическую, потому что реально японские императоры никогда не обладали такой властью, которой он желал. Вдобавок за время правления военных аристократия разучилась править сама; и самая крупная ошибка — она не желала ничем делиться с Асикага и его сподвижниками, которые помогли им вернуться к власти, рассчитывая, естественно, на награду: не так давно самураи изрядно поиздержались, отбив нападение монгольских кочевников (с которых, естественно, взять было нечего). Но император имел наивность считать, что все его сторонники, как Кусуноки, движимы искренним идеализмом. В итоге Асикага отвернулся от императора; более того — захватил Камакуру, стал новым сёгуном и двинул свои войска против Годайго. Испуганный император поспешно отправил Кусуноки в битву, не прислушавшись к его совету — сначала стянуть побольше военной силы. Тот подчинился, ожидаемо потерпел сокрушительное поражение от превосходящих сил противника и совершил вместе со своим братом ритуальное самоубийство, предварительно завещав маленькому сыну верно служить делу императора (что тот и исполнил впоследствии, в 22 года доблестно за него погибнув). А Годайго бежал на юг и образовал там нечто вроде «правительства в изгнании». В результате в Японии примерно полвека существовало два императорских двора, потому что на севере уже утвердился новый император, его преемник. И если сначала Кусуноки у потомков пользовался репутацией смутьяна, то позже ореол его славы мученика за дело роялизма так разгорелся, что он стал национальным кумиром и образцом бескорыстного патриотизма, а сторону, которую он поддерживал, начали считать единственно правой. Памятник Кусуноки Масасигэ на территории императорской резиденции в Токио:  7. Как известно, христианство в Японии не прижилось. Но поначалу, в XVI веке, оно достигло значительных успехов. А в глухом уголке Японии, на острове Кюсю, где крестьяне всегда бедствовали (пожалуй, им приходилось еще хуже, чем римским рабам), оно было распространено и через сто лет, несмотря на самые свирепые гонения и казни (все, что японские власти пожелали у христиан позаимствовать, это распятие на кресте). И в 1637 году там вспыхнуло восстание. Интересно, что западные ученые считают основной его причиной все-таки беспросветную нищету и голод крестьян (те дошли уже до поедания тины и соломы); а вот чиновники сёгуната упорно подчеркивали именно причины религиозные. Они предпочитали затушевать тему дурного управления, вызвавшего голод и бунт; кроме того, это был удобный повод окончательно расправиться с христианами, выявив всех, кто до поры до времени ускользнул от их сетей. В восстании приняли участие и ронины — бывшие самураи, посвятившие себя фермерству; а во главе его встал 16-летний сын одного из таких ронинов: Амакуса Сиро, харизматичный юноша, который быстро обзавелся мессианским ореолом. В какой мере он действительно принимал военные решения, уже никогда не удастся выяснить. Восстание быстро охватило близлежащие острова. Местные военные власти бездействовали, так как вынуждены были ждать приказа из центра. Сначала его долго не было, потом на подавление восстания послали по принципу «абы кого»… короче, время было упущено. Восставшие — всего около 37 тысяч человек, включая женщин и детей, — заняли заброшенный замок Хара. (Японские замки — строения весьма условные, не имеющие ничего общего с западными крепостями.) Они заявляли, что не имеют никаких материальных притязаний и хотят лишь свободно отправлять свои христианские обряды. Началась осада. В качестве средства давления использовали заложников, в том числе родных Амакуса Сиро. Безрезультатно. Дошло до того, что осаждавшие потребовали военной помощи от голландцев — и получили ее! Как ни мало нравилась голландским купцам мысль стрелять по собратьям-христианам, еще меньше понравилась им идея лишиться рынка в Японии. Замок удалось взять только через 4 месяца, когда осажденные стали просто-напросто умирать от голода. Правительственные войска понесли огромные потери, но бунтовщики были истреблены полностью, включая, естественно, своего вождя. Спасся только «Иуда», который и в этом случае нашелся: один из приближенных Амакуса, вступивший в тайные переговоры с осаждавшими. Условия жизни крестьян после этого стали еще хуже, а правительство наконец смогло разделаться с большим количеством недовольных и инакомыслящих, обеспечив клану Токугава долгое и спокойное правление. А иноземцам (кроме вероломных голландцев) на 200 лет оказался закрыт доступ в Японию. В отличие от западных христианских мучеников, Амакуса Сиро своим героизмом содействовал не утверждению веры в своей стране, а ее краху. И в этом смысле стал типично японским «героем поражения». Статуя в парке г. Амакуса:  8. В XIX веке жил некий Осио Хэйхатиро — японский «Робин Гуд». Который, впрочем, начал с поста «шерифа». Он получил по наследству от отца должность конного самурая-полицейского, которая низко оплачивалась, но по понятной причине считалась прибыльной. Однако Осио не только сам не желал брать «подарков», но и начал решительно бороться с коррупцией. Позже, поняв, что исправить положение ему не дано, он вышел в отставку и серьезно занялся философией, став одним из выдающихся конфуцианских учителей (вот такие в Японии полицейские). Когда в 1837 г. скаредная экономическая политика военного правительства, усугубленная неурожаями и спекуляцией, привела к страшному голоду, а все петиции остались без внимания, Осио задумал и поднял восстание, распродав свое имущество для приобретения оружия. Организатор из него, впрочем, был никакой, и практические задачи восстания тоже виделись довольно смутными: во всяком случае, они не шли дальше справедливого распределения продуктов среди голодающих и «наказания виновных». Буквально через несколько часов после начала мятежа стало ясно, что поставленной цели не достичь. Главной частью программы был захват складов, но разношерстный сброд, вломившийся туда, меньше всего думал что-то «распределять»: они просто хватали что могли и бежали. Осио мало могла утешить мысль, что эта толпа состояла именно из людей, которых он пытался спасти своими действиями. Правительственные войска открыли по мятежникам артиллерийский огонь; четвертая часть города выгорела дотла. Осио скрывался 40 дней, потом был обнаружен, поджег дом, где находился, и покончил с собой. Правительство Токугава свирепо расправилось с его сторонниками, но ровно ничего не сделало для улучшения положения народа. Осио Хэйхатиро (анонимная гравюра XIX в.):  9. Герой Реставрации Мэйдзи — Сайго Такамори — был провинциальным самураем. Он рос медлительным, тяжеловесным (страдал ожирением), но очень бескомпромиссным и сильным по характеру. Ему было суждено восстать против того самого правительства, которое он помогал создавать, и получить репутацию сначала предателя, а затем героя. Вместе со своим старым школьным товарищем Окубо Тосимити он примкнул к тем, кто желал свергнуть средневековый режим сёгуната, и возглавил ряд успешных военных кампаний. Следом за падением Токугава и установлением власти императора Мэйдзи Сайго вошел в правительство (после долгих и настоятельных упрашиваний!) и получил звание маршала. И вот тут-то началось главное. Уповая на реформы, Сайго надеялся, что они волшебным образом приведут к власти идеалистов. Скоро ему пришлось убедиться, что правительство Мэйдзи погрязло в коррупции (сам Сайго был бескорыстен и неприхотлив), а обновление страны идет куда более крутыми темпами, чем ему бы хотелось, и Япония рискует утратить свои национальные традиции. Вдобавок самурайское сословие, к которому принадлежал сам Сайго, вконец пришло в упадок после введения воинской повинности. Последней каплей стал указ, запретивший самураям носить меч. Тут пути Сайго и его бывшего друга Окубо окончательно разошлись: Окубо примкнул к решительным реформаторам. После долгой борьбы Сайго оставил все свои посты в правительстве и удалился в отставку, в провинцию. Там вокруг него стали кучковаться недовольные. Власти побаивались авторитета Сайго и зорко за ним следили. Ученики Сайго, со своей стороны, опасались за жизнь учителя. Кончилось тем, что они без его ведома захватили оружие из правительственного арсенала. Так началось восстание, которого Сайго не желал, но вынужденно возглавил: номинально он оказался как бы против императора, но сам был уверен, что сражается против врагов, одурманивших доброго «батюшку-царя». Если бы он не допустил пару серьезных военных ошибок, то имел бы какие-то шансы. Но через 7 месяцев восставшие оказались в кольце осады. Обиднее всего было то, что профессиональные войска самураев потерпели поражение от тех самых крестьян-рекрутов, которых Сайго не желал признавать достойной армией. В финале последнего сражения Сайго совершил сэппуку — естественно, как и все предыдущие герои, уделив время для сочинения предсмертного хайку: «Если бы я был каплей росы, я бы мог укрыться на листке. Однако поскольку я мужчина, Для меня нет места во всем этом мире». Противники похоронили его и всех павших в этой битве с почестями — что не помешало правительству казнить всех еще остававшихся в живых смутьянов. Сословие самураев как потенциальный источник сопротивления было уничтожено. Окубо Тосимити, бывший сподвижник Сайго, радовался: восстание оказалось удачной возможностью разделаться со всеми активными противниками реформ. Впрочем, не прошло и полгода, как он погиб от рук фанатиков, желавших отомстить за Сайго. Хотя Окубо сделал Японию страной, которая смогла выиграть русско-японскую войну, легенда и тут осудила этого энергичного и расчетливого политика как злодея. А Сайго всего через несколько лет был реабилитирован тем же правительством, которое он пытался свергнуть, и рядом с его могилой выстроили синтоистское святилище, названное его именем. Он был идентифицирован с Марсом, и планету «последнего самурая Японии» стали называть «звезда Сайго». Портрет Сайго в музее Эдоардо Киоссоне (Генуя):  10. Вице-адмирал Ониси Такидзиро — человек, который на исходе второй мировой войны стал искать новую форму авиационной стратегии, способную возместить колоссальную разницу в ресурсах Японии и США. Он и стал «отцом камикадзе». «Даже если мы будем побеждены, благородный дух атакующих групп камикадзе убережет нашу страну от разрушения. Без такого духовного настроя за поражением непременно последует разрушение», — сказал Ониси. Японское чтение иероглифов «камикадзе», которые по-китайски читаются «симпу», для самих японцев долгое время звучало так же вульгарно, как «харакири» вместо «сэппуку». «Камикадзе» — «божественным ветром» — некогда назвали тайфуны, в 1274 и 1281 гг. спасших Японию от монгольского вторжения. (По странной иронии, тайфун, налетевший на флот США 18 декабря 1944 г., принес больше потерь, чем самая удачная из атак камикадзе.) Пилоты-смертники, таранившие вражеские корабли, должны были не только наносить урон противнику, но и подавлять психологически. Однако с самого начала было ясно, что шансы на серьезный военный эффект невелики, более того — один из камикадзе писал: «Если, по странной случайности, Япония внезапно выиграет эту войну, для будущего нации это станет фатальной неудачей. Для нашей нации и народа лучше было бы пройти через тяжкие испытания, которые их только усилили бы. Япония будет побеждена, в этом я уверен. Но мы возродимся заново и станем более великой нацией, чем когда бы то ни было». Чисто военная эффективность атак камикадзе была ничтожной (японская пресса по понятной причине завышала их успехи). За всю кампанию при Окинаве ими не был потоплен ни один американский корабль — и только 4 было повреждено. Всего в войне погибло около 5000 камикадзе, но уничтожены были лишь 3 не самых крупных корабля. В одном из заключительных сражений, где японцы лишились остатков имперского флота, включая свою гордость — линкор «Ямато», американцы потеряли всего 12 человек. Но недостатка в добровольцах не ощущалось никогда: претендентов на героическое самоубийство было втрое больше, чем летательных аппаратов, причем единственной наградой их было посмертное представление к следующему воинскому званию. Почти все они были молодыми людьми — редко встречались пилоты старше 26 лет. Издано много дневников и писем камикадзе; своим главным побудительным мотивом они называли желание вернуть «долг жизни» своим родителям (в первую очередь) и стране, которую защищали. Они писали не о ненависти к вражеским солдатам или Западу в целом, но о чувстве необходимости компенсировать все то доброе, что получили с рождения: «В этом мире есть два типа существования: у животных, которые просто следуют своим инстинктам, и у людей, которые сознательно посвящают свои жизни служению чему-то вне их… Если бы человек просто существовал, каким бы тягостным это было!» Вылетая в последний бой, эти юноши сочиняли хайку. «Нам бы только упасть, Подобно лепесткам вишни весной, — Столь же чистыми и сияющими!» (Аппарат, на котором пилоты устремлялись к своей цели, получил название «Оока» — цветок вишни-сакуры, символ хрупкой красоты). Существовали и морские эквиваленты камикадзе, подводные лодки. Вообще чем больше близился конец войны, тем больше стратегические операции Японии приобретали характер массовых самоубийств. Камикадзе не утешались мыслью, что будут пожинать плоды своего самопожертвования в каком-либо раю. Буддизм, доктрина в сущности пацифистская, не сулил вознаграждения людям, которые погибли, навязывая насилие себе и другим. Синтоизм действительно обещал, что погибшие за императора возвратятся в виде божественных духов, однако концепция посмертной жизни в синтоизме весьма туманна. Большинство камикадзе были университетскими студентами и сомневались в формах религии, обещающей «будущую жизнь». Реакцией камикадзе, когда они понимали, что у них не будет случая принять участие в операции, было сочетание предельного разочарования и отвращения к себе; они не только не радовались, что остались в живых, напротив: многие кончали самоубийством. Один из выживших рассказывал, что он с товарищами вынужден был вернуться на базу, когда сильнейший туман скрыл от них цель. Все они пребывали в глубочайшей депрессии, но их мучения еще усилились, когда они узнали, что шесть других летчиков из их атаковавшего соединения не отвернули, несмотря на погодные условия, и к этому времени уже врезались — бессмысленно, но героически — в волны Японского моря. Вернувшихся заклеймили как трусов, не исполнивших своего долга. Отчасти тактика камикадзе даже поспособствовала катастрофе: разрушению Хиросимы и Нагасаки. Самоубийственные операции, вместо того чтобы ошеломить американцев, пробудили неадекватную их результатам ярость: возможно, это помогло отбросить сомнения — сбрасывать ли атомные бомбы на густонаселенные центры, когда Япония уже была готова сдаться. В день объявления капитуляции Ониси Такидзиро совершил сэппуку и скончался через 12 часов, отказавшись от услуг «ассистента». Когда его друг собрался последовать его примеру, Ониси сказал: «Не будь глупцом! Что толку с того, что ты сейчас себя убьешь? Молодые люди должны жить и отстроить Японию заново». Пилоты-смертники 72-й эскадрильи перед боевым вылетом (всем на фото от 17 до 18 лет):  20 апреля 2021

22 |

|

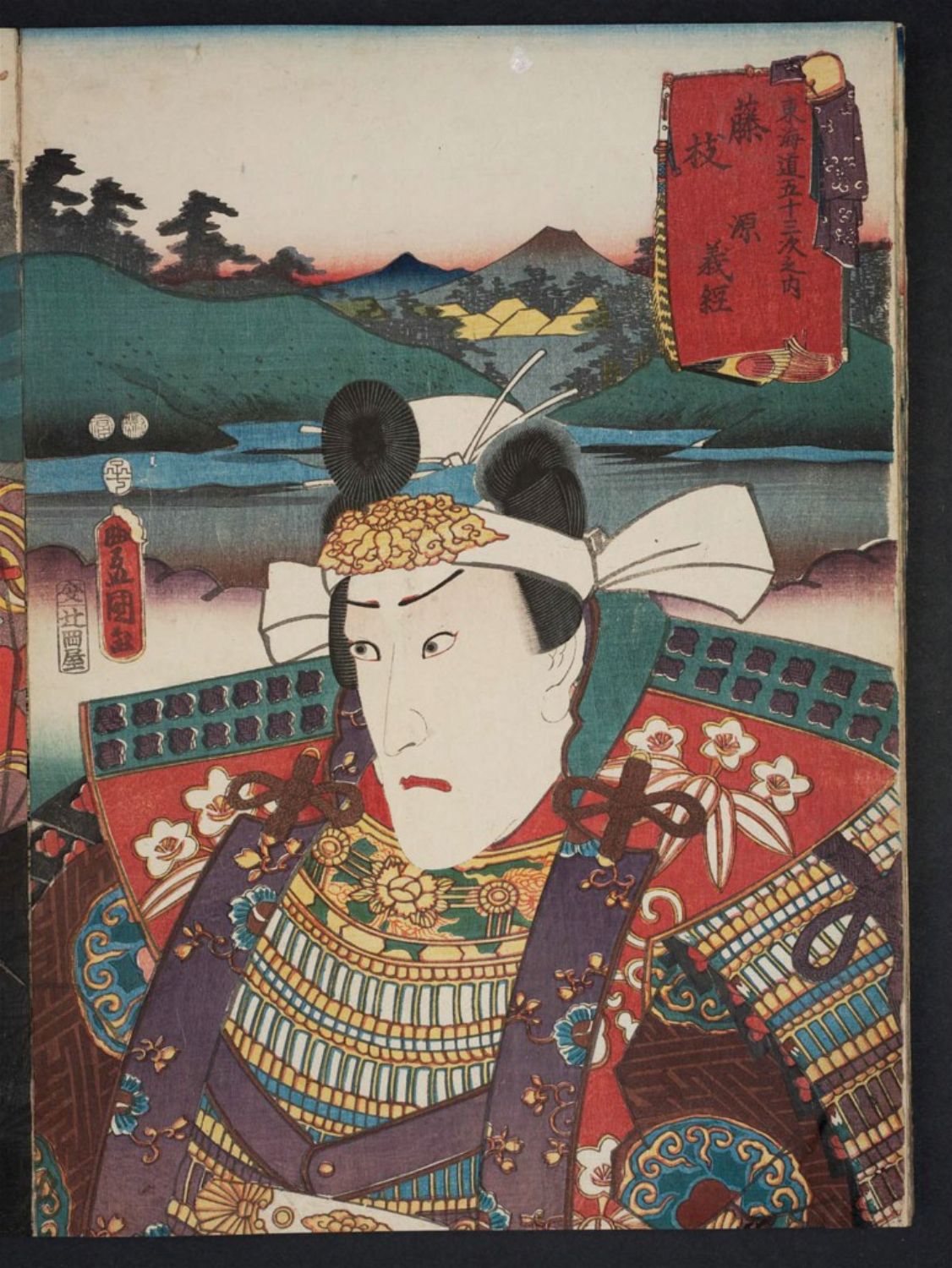

Daylis Dervent Онлайн

|

|

|

Кажется, во мне есть что-то японское.

1 |

|

|

My Chemical Victim

|

|

|

Такое ощущение, что Сайго увеличили глаза в фоторедакторе девятнадцатого века, лол.

1 |

|

|

Ух ты! Спасибо!

1 |

|

|

My Chemical Victim

Он и сам был очень массивный. Я сначала хотела поместить фото памятника Сайго – но там собачка: еще и собачку пришлось бы комментировать, а у меня уже 30 тысяч лимитных знаков (в книге много чего еще интересного). Автор пишет, что это была практически единственная слабость Сайго, который не брал подношений, но не мог устоять, если ему дарили собак. Мне сразу вспомнился Ляпкин-Тяпкин с его «борзыми щенками»)):  3 |

|

|

My Chemical Victim

Это ведь не фото, а рисунок, созданный воображением художника. Вот, например, как выглядел его брат - адмирал и маршал флота:  1 |

|

|

miledinecromant Онлайн

|

|

|

nordwind

Ну он ещё был любитель пухлых женщин и выпить не дурак. Ах да ещё склонен к драматизму (топился даже и обиделся что ему в Корее не дали повоевать). Зато стихи отличные писал. 3 |

|

|

miledinecromant Онлайн

|

|

|

А вообще мне странно что Моррис сразу к демоническому Амакусе Сиро перепрыгнул, а оборону Осаки пропустил. Ну как же всеми любимый товарищ Санада Юкимура!

|

|

|

miledinecromant

выпить не дурак Я читал, что он как раз был вынужден не пить из-за того, что был "гэко", т.е. тем, чей организм не переносит алкоголя |

|

|

ИМХО, про Сайго больше всего доставляет, что после его смерти появился слух, что его можно увидеть на небе через телескоп (!)

1 |

|

|

miledinecromant Онлайн

|

|

|

Agenobarb

Ну там все сложно - я читала разные версии. И с личной жизнью кхм... тоже ))) Единственное что меня всегда удручает это когда традиционная мифология делает из него этакого непонятого высокоморального трагического героя. А ведь Сайго был еще тот ушлый (иначе не скажешь - другие там не выживали) тип с определенного рода тараканами в голове и этим как раз прекрасен ))) То есть он конечно возвышенно томился духом - и кропал стишата, но... |

|

|

miledinecromant

И с личной жизнью кхм... тоже ))) Ещё и учитывая специфическую болезнь, которой он вроде бы страдал |

|

|

miledinecromant Онлайн

|

|

|

Agenobarb

miledinecromant Трудно жить в эпохе без нормальных медикаментов.Ещё и учитывая специфическую болезнь, которой он вроде бы страдал Хотя были там некие доморощенные фармацефты... лекарством в разнос торговали... но не все можно вылечить травой "Бычий лоб" ))) |

|